第806回:フェルッチョ・ランボルギーニの伝記映画は「おとぎばなし」と「リアル」の微妙な交錯である

2023.05.04 マッキナ あらモーダ!お待たせしすぎたかもしれません

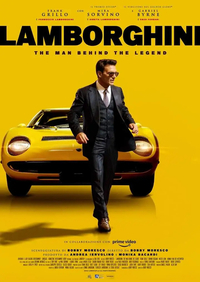

ランボルギーニの創始者フェルッチョ・ランボルギーニ(1916~1993年)の生涯を描いた映画『Lamborghini - The Man Behind the Legend』を観る機会があった。

2018年7月の本連載第563回「ランボ創業者の伝記映画は2019年に封切り! クルマ好きを納得させる自動車ムービーのあり方とは!?」で紹介した作品が、ようやく日の目を見たかたちだ。2022年10月のローマ映画祭でワールドプレミア。イタリアでは2023年1月から『Amazonプライム・ビデオ』を通じて公開された。

この映画が誕生した経緯を振り返ると、以下のようになる。2015年、ロサンゼルスを本拠とする制作会社アンビ・グループが制作を決定。2017年には、フェルッチョの子息トニーノが著した『Ferruccio Lamborghini:La Storia Ufficiale(フェルッチオ・ランボルギーニ:公式ストーリー)』をもとに、脚本は2004年『クラッシュ』でプロデューサーを務めたボビー(ロバート)・モレスコが起こし、監督はマイケル・ラドフォードが担当することが決まった。

ところが翌2018年、ラドフォードがスケジュールを理由に降板。モレスコが監督を兼任することになった。

2018年春、イタリアのローマとフェルッチョの生誕地ボローニャ郊外フェッラーラ県チェント町でロケが開始される。

フェルッチョ役は、青年時代をロマーノ・レッジャーニが、壮年時代をスペイン人俳優アントニオ・バンデラスが演じることに決まった。さらに“宿敵”エンツォ・フェラーリ役には、米国人俳優アレック・ボールドウィンが起用された。

しかし公開1年半前の2021年9月になって、バンデラスがフランク・グリッロに代わり、エンツォ役もボールドウィンが降板(後継はガブリエル・バーンに決定)。ショービズ系ウェブサイト『ザ・ラップ』によると、いずれもスケジュール調整が困難になったためとされている。参考までにボールドウィンは翌月、他の映画の撮影中に誤射事件を起こしている。

新型コロナウイルス対策も、当初の公開予定である2019年から大幅に後ろ倒しになった原因だろう。劇場公開ではなく、最終的に『Amazonプライム・ビデオ』での配信となったことからも、この企画が難産だったことがうかがえる。

伝説の始まり

この映画には、自動車メーカーであるランボルギーニとフェラーリは一切関与していない。また、一部の登場人物は空想上のものである、とエンドロールで断り書きがなされている。

ストーリーは1992年、この世を去る1年前のフェルッチョが、終(つい)の棲家(すみか)であるウンブリア地方のワイン農園で、独り自らの人生を回想するところから始まる。

第1部「夢」は第2次世界大戦後、若きフェルッチョが故郷チェント村のピアッツァ(広場)に復員するところから始まる。彼の父はフェルッチョが長男でありながら家業の農業を継がないことに困惑する。しかし「農民が容易に購入できるトラクターをつくりたい」というフェルッチョの情熱に動かされてゆく。フェルッチョは相棒のマッテオとともに、軍用放出物資のトラックを改造したトラクターづくりに精を出し始めるが、直後に、ある不幸が突然襲いかかる。

第2部は「黄金時代」と名づけられている。1963年、トラクター製造で大成功し、フェルッチョは順風満帆。高校で落第した息子トニーノにモーターボートをプレゼントするほど羽振りがよい。

そしていよいよ有名なエピソードが登場する。7台のフェラーリを購入したものの、いずれもそのクラッチに不満を抱く。エンツォ・フェラーリに直訴するが相手にされなかったフェルッチョは、自らグランツーリズモづくりを決意する。

元フェラーリのジョット・ビッザリーニや元マセラティのジャンパオロ・ダラーラ、アルファ・ロメオB.A.T.シリーズを手がけたデザイナー、フランコ・スカリオーネといった、のちにイタリア自動車史に名を残すそうそうたる面々が集められた。マセラティに採用されなかったニュージーランド人技術者ボブ・ウォレスもやってきた。

1964年のジュネーブモーターショーまでの半年で「350GT」をつくり上げようという、前代未聞のフェルッチョの計画に一同あぜんとするが、「もし倒産するなら、優秀さを成し遂げたかったための倒産にしよう」と宣言する彼のもと、開発を進めることになる。

トラクター事業での成功を維持したい妻アンニータは、「労働組合運動が激化しているのよ」「ランチアの経営危機を知らないの」と、GT計画に猛反対だ。さらにショーの3カ月前になっても、デザインの最終案も巨大なキャブレターの収め方を含めたエンジンの搭載法も決まらない……。

現実との相違点も

ただし、2004年にトニーノ・ランボルギーニの別の著書をもとに『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)を訳した筆者の視点からすると、気になる点もみられる。

例えば「コッパ・テッラ・デイ・モトーリ」と称する地方級公道レースに、フェルッチョが自作の車両で参加する場面である。1948年に開催された設定で、それを強調するかのように、イタリアでは同年に配給された映画『市民ケーン』のポスターが街なかに貼られている。しかし、フェルッチョのクルマとしのぎを削るのは、「ポルシェ356」「メルセデス・ベンツ190SLロードスター」といった1950年代のモデルなのである。

エンツォ・フェラーリが「ロールス・ロイス・シルバークラウド」(もしくは姉妹車の「ベントレーSタイプ」)の後席で移動しているのも、百歩譲ってハイヤーだったとしても、今ひとつしっくりこない。

350GTの開発過程にしてもしかりだ。実際には1963年10月にまず「350GTVプロトタイプ」を開発し、サンターガタ・ボロネーゼの本社でベアシャシーを公開。続いて車体を披露し、その後にトリノモーターショーに出展している。そして生産型である350GTを1964年のジュネーブで公開という、それなりのステップを踏んでのことだった。

クルマのスタイルやランボルギーニの闘牛エンブレムをフェルッチョ自身がすらすらと描いてしまうのも違和感がある。「ミウラ」に関与したデザイナー、マルチェッロ・ガンディーニや技術者パオロ・スタンツァーニは、「物語の構成上あえて言及しませんでした」とエンドタイトルで丁寧に断っているのだが。

さらに劇中には、たびたびイメージとして、フェルッチョとエンツォの両者がステアリングを握って、公道バトルを展開するシーンが織り込まれている。

その際フェルッチョの「カウンタック(クンタッシュ)」はいいのだが、エンツォは8気筒の「モンディアル」なのである。できれば「BB(ベルリネッタ・ボクサー)」を用意してほしかった。

そうかと思うと、フェルッチョがバトルを回想するきっかけとなるデスク上のモデルカーは、「フェラーリ400」になっている。

同様に実話をもとにした2021年の映画『ザ・ハウス・オブ・グッチ』は、制作規模が明らかに異なるので比較対象とするには適切でないかもしれない。しかし、その劇中車の緻密な時代考証と比較すると、クルマが重要な位置を占める題材だけに残念である。

エンツォ以上にフェルッチョの人物像、特に青年時代が洗練されすぎているのも気になるところだ。実際はエンツォ・フェラーリとは対照的に豪快で、ある種田舎くさく、泥くさかったからこそ、周囲の人々を引きつけたのだと筆者は考える。

いまだイタリアで光が当てられない時代

いっぽうで、この作品の果たす意義も認めたい。自動車を語るときハードウエアばかりにスポットが当てられがちな昨今、創立者を含む歴史について知識を深める、いいチャンスになる。

今回、外国の映画制作会社によってつくられたことにもヒントがある。長い歴史を持つイタリアにおいて、足元である20世紀、特に第2次大戦後の歴史は取り上げられる機会が限られている。そうしたなかで、今回のフェルッチョ物語は、貧しいなかにもあらゆる可能性が秘められていた戦後、オッティミズモ(楽観主義)あふれる1960年代、それを雲散霧消した労働運動といった、イタリアの通史を楽しみながら知るきっかけとなろう。

生涯美しい女性を愛(め)でたフェルッチョが、1964年のバレンタインデーに声をかけてきた若い女を見て突如思いついた、あのクルマのディテールとは?(答えは予告編でお分かりいただけるが)といった、ファンタジーも盛り込まれている。

コスチュームデザイナー、アキコ・クサヤナギによる、時代を反映した衣装も視覚的に心地よい。さらに『Conosci mia cugina?』に『Ancora』、さらに伝説の歌手トニー・レニス役の男性(当代の人気歌手ビアージョ・アントナッチの子息が扮している)がバンドとともに演じる『Quando Quando Quando』『Sorrisi di sera』と、カンツォーネも雰囲気を盛り上げる。

おとぎ噺(ばなし)とリアルが微妙に織り交ぜられた作品と心得て鑑賞すれば、それなりに楽しめるものといえよう。

(文と写真=大矢アキオ<Akio Lorenzo OYA>/編集=藤沢 勝)

大矢 アキオ

Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。

-

第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた! 2026.2.5 欧州で圧巻の人気を誇る「ルノー・クリオ(日本名:ルーテシア)」がついにフルモデルチェンジ! 待望の新型は市場でどう受け止められているのか? イタリア在住の大矢アキオが、地元のディーラーにやってきた一台をつぶさにチェック。その印象を語った。

-

第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬 2026.1.29 欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。

-

第945回:「時速286キロの香り」とは? 109回目のピッティ・イマージネ・ウオモから 2026.1.22 イタリア在住の大矢アキオが、フィレンツェで開催される紳士モード見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ」をリポート。アルファ・ロメオとの思い出を込めたという香水から、人と人とをつなぐ媒体、文化としての自動車に思いをはせた。

-

第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと― 2026.1.15 いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。

-

第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感 2026.1.8 日本では、数ある自動車メーカーのひとつといった感覚のスバルとマツダだが、実はイタリアでは、根強いファンを抱える“ひとつ上のブランド”となっていた! 現地在住の大矢アキオが、イタリアにおけるスバルとマツダのブランド力を語る。

-

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]() NEW

NEW

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。 -

![第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す]() NEW

NEW

第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す

2026.2.13エディターから一言ブリヂストンのプレミアムSUV向けコンフォートタイヤ「アレンザLX100」の後継となるのが、2026年2月に発売された「アレンザLX200」。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて開発された最新タイヤの特徴を報告する。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)

2026.2.12あの多田哲哉の自動車放談イメージキャラクターの「デリ丸。」とともに、すっかり人気モノとなった三菱の軽「デリカミニ」。商品力の全体的な底上げが図られた新型のデキについて、元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんが語る。 -

![ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た]()

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た

2026.2.12デイリーコラムホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。 -

![第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記]()

第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記

2026.2.12マッキナ あらモーダ!フランス・パリで開催されるヒストリックカーの祭典「レトロモビル」。客層も会場も、出展内容も変わりつつあるこのイベントで、それでも変わらぬ風情とはなにか? 長年にわたりレトロモビルに通い続ける、イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -

![第287回:宝石を盗んで西海岸のハイウェイを駆け抜けろ! 『クライム101』]()

第287回:宝石を盗んで西海岸のハイウェイを駆け抜けろ! 『クライム101』

2026.2.12読んでますカー、観てますカーハイウェイ101で発生する宝石盗難事件はいつも迷宮入り。「ダッジ・チャレンジャー」で素早く逃走する犯人の犯罪心得は、殺さず、傷つけず、証拠を残さないこと。泥棒、刑事、保険ブローカーが華麗なる頭脳戦を繰り広げる!