ボッシュの新しい車両制御技術を体感! 電子制御とソフトウエアでクルマはもっと進化する

2025.02.21 デイリーコラム「走る・曲がる・止まる」が変わる

最近、自動車業界をにぎわせている、SDV(ソフトウエア・デファインド・ビークル)なる面妖なもの。細かい定義は定まっていないが、要はでっかいコンピューター(セントラルECU)とそこに積まれるオペレーションシステムで、クルマのすべてを統合制御するらしい。雑に言えば、クルマはiOSやAndroidで動くスマホみたいなものになるのだ。ナビだエンタメだの必要な機能は、アプリよろしくインストールして適宜追加。アナタの愛車をアナタ好みにカスタマイズ……という未来が、われわれを待ち受けているようである。

こう書くと、SDV化ってのは「センターディスプレイの向こう側の出来事」「運転などの根幹にかかわる部分には、そんなに関係ないのか」と思われそうだが、さにあらず。SDVとそれを支える周辺技術は、クルマの「走る・曲がる・止まる」という基本性能や、移動・運搬のソリューションとしての進化に、大いにかかわってくる……というのが、今回のお話である。

2025年2月6日、記者は厳冬の北海道・女満別にいた。かの地のテストコースで行われる、ロバート・ボッシュ(以下、ボッシュ)の取材会に参加するためだ。ボッシュといえば、独ゲルリンゲンに本社を置くグローバルな機械メーカー/テクノロジー企業で、自動車サプライヤーとしては世界最大の規模を誇る。普段、われわれがお世話になっているビーグルモーションマネジメントの事業だけでも、従業員は世界で約3万1000人を数え、19カ国に100カ所以上の拠点を構えているという。そのうちのひとつが北海道にあったとて、なにも不思議ではないだろう。日本のあちこちに、アナタのクルマのなかに、ボッシュは遍在するのである。ユビキタスなのである。

急速な環境変化に対応するために

さて、そんなボッシュの自動車事業部だが、2024年に組織を再編。これまで製品ごとに分けられていた開発体制を、「ADAS(先進運転支援システム)」「ビーグルモーション」「エネルギー」「ボディー&コンフォート」そして「インフォテインメント」と、“顧客価値”のくくりで仕切り直し、さらにこれらの部門を横断するかたちで、ソフトウエア部門を発足させた。理由は、スピードを増す技術革新やクルマの進化、既存のモノづくりにとらわれない中国自動車メーカーの台頭などに対応するため。ハードウエアに依存しないソフトウエアの調達を可能にし、完成車メーカーや他のサプライヤーに、新しいかたちで協業や製品を提案できるようにするためだ。

女満別で記者たちを迎えてくれたビーグルモーションマネジメント事業部も、そうしてできた新しい組織である。これまではパワートレイン、ブレーキ、ステアリング、サスペンションに分かれていた部署を統合するとともに、各部署内で行われていた、部品ごとの制御システム(=ソフトウエア)の開発を統合。各機能を統括する集中型のモーションマネジメントシステムを実用化すべく、再出発を切った。

さらにボッシュでは、このシステムとコネクテッドカーの技術を連携。継続的にフィールドデータをモニタリングし、それを随時開発にフィードバックする体制を整えたり、自動車メーカーの開発支援に用いたり、リアルタイムの道路情報として各ドライバー、車両、道路管理業者等に提供したり……といったことまで考えていた。

今回の取材の趣旨は、この新体制の下で開発が進んでいる、新時代のビーグルモーション技術、コネクテッドカー技術を体験するというもの。具体的には「ブレーキ・バイ・ワイヤ」「セントラルECUによるモーション制御」「路面状況検知サービス」、そして各機能の統合制御による「性能のカスタマイズ」について学ぶことができた。

拡大 拡大 |

ペダルとブレーキ機構を完全に分離

記者がまず体験したのは、ブレーキ・バイ・ワイヤである。人がブレーキペダルを踏んだ際、ロッドやブースターなどを介さずにアクチュエーターがマスターシリンダーを押し、制動力を発生させるというものだ。ちなみにこれ、2025年末には量産開始を予定しているという。

ボッシュではすでに、電子制御式ブレーキの「iBooster」を実用化。2024年の「人とくるまのテクノロジー展」には、ペダルとブレーキ装置を切り離した「デカップルドパワーブレーキ」も出展している。今回のシステムはそれをより推し進めたもので、通常はバックアップ用に用意される、“人力”で作動するマスターシリンダーも廃止しているのが特徴だ。故障時にはESC(横滑り防止装置)側のシステム系統でブレーキを作動させる仕組みで、これにより、ペダルとブレーキを“完全”に分離させることができたという。

ソフトウエアで車両の挙動を統合制御するうえでは、バイ・ワイヤは必須の技術となる。人の手足がロッドやケーブルを介して機械を動かす仕組みでは、そもそも電子制御やソフトウエアが介在する余地がないからだ。これまでは冗長性の観点から、完全なバイ・ワイヤの導入は難しかったが、昨今ではハイブリッド車や電気自動車が急速に普及。複雑な電子制御システムやバックアップ用のシステムを稼働させるのに足る電源が、クルマ側で副次的に用意されるようになったため(ボッシュの関係者いわく「バイ・ワイヤを使う前提が、クルマのなかで出来上がりつつある」)、ブレーキ・バイ・ワイヤの実装が現実的になったのだとか。

ボッシュではこのシステムの特徴として、高い昇圧性能とスムーズで緻密な制御などを挙げており、試乗会ではそれを応用した機能として、制動時のノーズダイブやその後の揺り戻しなどを抑制する“同乗者にやさしいブレーキ”を体験。その出来は非常に素晴らしく、世のタクシーすべてに実装してほしいと切に願ってしまった(笑)。いっぽうで、ロッドやケーブル、ブースターの省略による車両設計の自由度アップや、それに伴う衝突安全性の向上、スペース効率の向上、ブレーキ部品の画一化による開発・量産の効率改善なども期待できるとのこと。ボッシュのお客さまである、各自動車メーカーへのアピールもバッチリだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

バイ・ワイヤ化に秘められた大きな可能性

これらと並んで、実車見取り&試乗体験で好印象だったのが、ABS作動時の音・振動の小ささ、そしてバイ・ワイヤシステム向けに開発されたというパッド型ブレーキ/アクセルペダルの操作性だった。これは、ペダルがほぼストロークせず(ストローク量は6mm)、踏力をベースにスロットル開度や制動力を制御するというもの。最初はガチっと固いペダルタッチ(ストロークしないんだから当たり前だ)に驚いたが、慣れればこれが非常に楽。普通のペダルのクルマに戻ったら、「なんて操作がおおげさで面倒くさいんだ!」と思ったほどだった。

このシステムのいいところは、機械式ブレーキと違って制御を調節できること、そしてペダルの設置場所が自由なことだ。踏力の弱い人でもしっかりフルブレーキングできるよう、個々人ごとにマップをカスタマイズしたり、ドライバーの体格に合わせて好適な場所にペダル位置を動かしたり、といったことが可能になるのである。なんなら足元にではなく、ハンドルに操作パッドを付けちゃったっていい。スズキの「セニアカー」よろしく、操作のすべてが手で行えるようになれば、より多くの人がクルマを運転できるようになるだろう。バイ・ワイヤ技術はそうした可能性も秘めているわけで、記者は「これ、ボッシュの人が考えている以上にステキな技術なのでは?」と思ってしまった。

次いで体験したのが「セントラルECUによるモーション制御」で、ここでは旧来どおりブレーキシステムに搭載された姿勢制御プログラムと、セントラルECU(……はまだ実装されていないので、今回は便宜的にESCのシステム内に搭載)の姿勢制御プログラムとを切り替えながら試乗。氷上の定常円旋回で、両者の効き具合を比較するというものだ。

で、記者の感想はといえば、「なんも違いがわからん」というものだった。同乗する技術者に恐る恐るその旨を伝えると「それでいい。それが正解」とのこと。実はこれ、制御プログラムを各機構(今回の場合はブレーキ)から分離してしまうことに対する、ユーザーや自動車メーカー、そしてわれわれ自動車メディアの不安を、払しょくするためのプログラムだったのだ。

実際のところ、ブレーキシステムからセントラルECUへと制御プログラムを移すことで、最大で80ミリ秒ほどシステムの作動は遅れるという。逆に言えば、「0.1秒も変わらん」のだ。鈍感とはいえ記者もなんの違和感もなく運転できたわけで、これについては人間性のねじくれた当方も、「なるほど、確かに」とボッシュの主張にうなずかざるを得なかった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

つながる技術でより安心・快適に

続いて体験したのが「路面状況検知サービス」のデモンストレーション。これはビークルモーション技術単体というよりは、コネクテッド技術との合わせ技によるもので、「車載センサーが得た路面の情報を皆で共有すると、どんなイイことがあるのか?」を学ぶものだ。

舞台はテストコースのハンドリング路で、ルート上には凹凸が設けられていたり、一部がスリッピーな路面となっていたりしたのだが、試乗車のADASを作動させて半自動運転状態で走行したところ、各障害(?)の前で音およびディスプレイ表示で警告が発報された。他車がレーダー/カメラや車輪速センサー、加速度・ヨーレートセンサーなどで得た情報が、クラウドを介して共有され、それをもとにクルマが「この先段差があります」「滑りやすいですよ」と知らせてくれたのだ。

既存のコネクテッドナビなどに搭載される道路情報・交通情報機能がより高度化された感じで、ボッシュいわく「道路管理業者と情報を共有すれば、効率的な設備管理にも役立てられる」とのこと。記者としては、ADASの加減速制御とも連携させられたら、落下物との衝突や渋滞末尾での追突事故も減らせるのでは? と思った次第である。

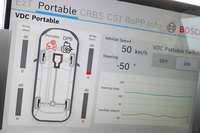

そして最後に体験したのが、「性能のカスタマイズ」機能である。クルマの挙動にかかわるすべてのハードウエアを、集中型のソフトウエアで統合制御/協調制御したら、どんなことが可能になるのか? 試乗に供されたのは、2モーター4WDの「レクサスRZ」をベースに、リアアクスルステアとセミアクティブサスペンション、そしてボッシュが試作したステアリング・バイ・ワイヤとデカップルドパワーブレーキを搭載した車両だ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

統合制御でクルマはもっと安全になれる

カスタマイズ機能の体験ということで、センターディスプレイにはドライブモードのメニュー画面が映されており、そこには「Luxury」「Soft」「Sport」「Light weight」の4つのモードが表示されている。で、その下には車両の挙動を縦軸・横軸にしたマトリックスが鎮座(写真参照)。このシステム、どうやら既存のドライブモードセレクターのように、「パワートレインのレスポンスは10段階中5」「サスペンションの固さは4」といったかたちで各機構を調整するのではなく、「ヨーレートはこれぐらい」「ロールやピッチの許容量はこれぐらい」というふうに、狙いとするクルマの挙動を指標にして、各機構を統合制御するようだ。

それだけでも十分に興味深いのだが、すごいのはやはり、各モードのつくりこみ。挙動変化の振れ幅が非常に大きく、まるでクルマを乗り変えたみたいにキャラクターが切り替わるのだ。乗る前は「『ライトウェイトモード』って、そりゃ無理があるやろ(笑)」と思っていたのに、確かにレクサスRZが「マツダ・ロードスター」っぽい身のこなしをしてみせたのである。車重2tの、SUVタイプの重量級EVが!

もうひとつ、このシステムですごいのが、人間のほうでアレコレしないでもクルマの限界性能を引き出せること。理想の車両制御を実現できることだ。例えばあるコーナーで最大の旋回力を引き出そうとしたら、通常は「ハンドルをコジる寸前のところを模索しつつ、スロットルを探りつつ」なんて芸当が求められるが、このシステムではそれをクルマがやってくれるのである。

取材会では雪上でのダブルレーンチェンジでシステムの有無の違いが示されたが、オフの状態では盛大に尻を振っていたRZが、システムをオンにすると見事に挙動を収束させていた。これはスゴい、本当にスゴい。モーションマネジメントの領域で、クルマにまだ安全になれる余地が残されていたことに、浅学な記者は感動してしまった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

自動車メーカーと“競争”になるかも?

かように、あまたの可能性を秘めたボッシュのビークルモーションマネジメント技術。各プログラムでの試乗を通し、記者はソフトウエアと車両制御の革新がかなえる、“乗り物”としてのクルマの進化を夢想してしまった。これらの技術が実装されたら、自動車はどんなふうに変わるのでしょうね……。

ただいっぽうで、イベントの端々において、ボッシュとの間にささやかな認識のズレを感じてもいた。記者がスゴいと感じたポイントと、ボッシュがスゴいと思っているポイントが、微妙に違っているのだ。「ここまでするなら、なんでバイ・ワイヤブレーキの操作パッドをハンドルに付けないんだろう?」「この技術を応用したら交通事故も減らせそうなのに、そこは言及しないの?」等々の疑問で、微妙にモヤモヤしていたのである。最たる例が集中型ソフトウエアによる統合車両制御技術の解説で、「普段はジェントルに、一人のときはダイナミックに運転を楽しむパパ」というプレゼンテーションの映像に、「この技術のキモって、そこ?」と思ってしまった。

もっとも、関係者の皆さんのお話を聞いていると、その辺はボッシュも理解している様子。イノベーションより付加価値商品としての売り込みをしないと、自動車メーカーは技術を買ってくれないということなのか? うーむ……。

もうひとつ気になったのが、このビークルモーションマネジメント技術が、自動車メーカーが目下“手の内化”しようとしている技術の領域に、かなり踏み込んでいることである。実用化しても、「いや、そこはぜひ自分でつくりたいので、ボッシュさんの商品はいりません」と言われそうな気がするのだ。実際、一部のプレゼンでは「……これ、ほぼそのまんまの話を去年のホンダの勉強会(参照)で聞いたな」と思ってしまったほど。ボッシュは「機能ごとの“バラ売り”も可能」「ソフトウエアはハードウエアに依存していないので、他社のブレーキや操舵機構も組み合わせられる」と説明していたが……。

いや、もういっそ、ボッシュで自動車までつくっちゃいません?(笑) このシステムをバラ売りするなんてもったいない。バラ売りでも試乗会でみせたようなパフォーマンスを実現できるのか。「他はぜんぶマイクロソフトで、文書ソフトだけ『一太郎』」的な不便や非効率は起きないのか。ソフトウエアに疎い記者には、どうにも疑問がぬぐえないのだ。

それにである。これだけのビジョンがあるボッシュが完成車をつくったら、一体どんなものになるか。読者の皆さんも、ちょっと気になりませんか?

(文=webCG堀田剛資<webCG”Happy”Hotta>/写真=webCG、ボッシュ、本田技研工業/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

堀田 剛資

猫とバイクと文庫本、そして東京多摩地区をこよなく愛するwebCG編集者。好きな言葉は反骨、嫌いな言葉は権威主義。今日もダッジとトライアンフで、奥多摩かいわいをお散歩する。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る 2026.2.5 ホンダが東京オートサロン2026で、HRC(ホンダ・レーシング)の名を冠したコンセプトモデルを6台同時に発表した。ホンダのカスタマイズカーとして知られるモデューロや無限との違い、そしてHRCをメジャーシーンに押し上げる真の狙いを解説する。

-

社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは? 2026.2.4 三菱自動車が2026年に新型クロスカントリーSUVの導入を明言した。かねてうわさになっている次期型「パジェロ」であることに疑いはないが、まだ見ぬ新型は果たしてどんなクルマになるのだろうか。状況証拠から割り出してみた。

-

電気自動車の中古相場はどうなっている? いま狙い目のユーズドEV 5選 2026.2.2 電気自動車(EV)の普及が本格化し公共の充電設備が混み合う間に、驚くほどお買い得な中古EVを手に入れて、EVライフを満喫するのはいかが? 大チャンスかもしれない今、狙い目のフル電動モデルをピックアップしてみよう。

-

待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか? 2026.1.30 いよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。

-

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)]() NEW

NEW

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)

2026.2.8思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。人気の都市型SUVに、GRのデザイン要素と走りの味つけを加味した特別なモデルだ。箱根のワインディングロードでの印象を聞いた。 -

![無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】]()

無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】

2026.2.7試乗記モータースポーツのフィールドで培った技術やノウハウを、カスタマイズパーツに注ぎ込むM-TEC。無限ブランドで知られる同社が手がけた最新のコンプリートカーやカスタマイズカーのステアリングを握り、磨き込まれた刺激的でスポーティーな走りを味わった。 -

![インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】]()

インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】

2026.2.6試乗記アメリカの老舗、インディアンの基幹モデル「チーフ」シリーズに、新機種「チーフ ヴィンテージ」が登場。このマシンが、同社のラインナップのなかでも特別な存在とされている理由とは? ミッドセンチュリーの空気を全身で体現した一台に、米ロサンゼルスで触れた。 -

![ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい]()

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい

2026.2.6デイリーコラム長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。 -

![ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る]()

ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る

2026.2.5デイリーコラムホンダが東京オートサロン2026で、HRC(ホンダ・レーシング)の名を冠したコンセプトモデルを6台同時に発表した。ホンダのカスタマイズカーとして知られるモデューロや無限との違い、そしてHRCをメジャーシーンに押し上げる真の狙いを解説する。 -

![スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】]()

スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】

2026.2.5試乗記スズキから初の量販電気自動車(BEV)「eビターラ」がいよいよ登場! 全長4.3mで、航続距離433~520km(WLTCモード)、そして何よりこのお値段! 「By Your Side」を標榜(ひょうぼう)するスズキ入魂のBEVは、日本のユーザーにも喜ばれそうな一台に仕上がっていた。