18年の「日産GT-R」はまだひよっこ!? ご長寿のスポーツカーを考える

2025.10.01 デイリーコラム最高齢記録は83年

先日、生産終了した「日産GT-R(R35)」。日本車の、それもハイパフォーマンスカーとしては異例となる18年もの長命を保ったわけだが、もともと少量生産を前提とする(ものが多い)スポーツカーは、長寿とならざるを得ないケースが多い。作り手が小メーカーとなればなおさらだ。ということで、今回は長寿のスポーツカーを考察してみたい。長寿の基準としては、デビューから生産(販売)終了まで足掛け15年を目安とする。

長寿ナンバーワン、世界チャンピオンは、私ごときがいまさら言わなくともみなさんお分かりだろう。イギリスの「モーガン4/4」。車名の「4/4」とは4輪と4気筒エンジンを意味するが、なぜ4輪をうたう必要があるかといえばモーガンは3ホイーラー=三輪車から始まったメーカーで、初の四輪車が4/4だったからだ。

市販開始は1936年で販売終了は2019年だから、モデル寿命は実に83年。鋼管ラダーフレームに木材で骨組みを構築した上にアルミパネルを貼ったボディー構造をはじめ、基本設計は不変のまま、改良と変更を加えながらつくり続けられてきた。その長寿記録が破られることはない……と思っていたのだが、脅かすかもしれないモデルがある。それが何かといえば、同じイギリスの「スーパーセブン」である。

1957年にその名のとおりロータスの7番目のモデルとして「ロータス・セブン」がデビュー。1973年にロータスが生産終了後はディーラーだったケータハム・カーズが製造権を取得し、以後今日に至るまで生産を続けている。その間、ロータスのオリジナルと同じ英国フォード製OHVの通称“ケントユニット”をはじめさまざまなエンジンが搭載されてきたが、2013年以降はスズキ製660cc直3ターボユニットを積んだ“軽タハム”こと軽規格のモデルが日本では人気を博している。

現時点で車齢は2025-1957=68歳だが、2023年には将来を見据えてEV化されたコンセプトモデルの「EVセブン」も発表されている。なので、今後も継続生産され、モーガンの長寿記録を抜く可能性もあるというわけだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

英国はご長寿スポーツカーの宝庫

4/4とスーパーセブンのような小メーカーの特殊なモデル以外にも、イギリスには長寿のスポーツカーが存在した。オープン2座スポーツのエバーグリーンである「MGB」は1962年から1980年まで18年間にわたり、2+2クーペの「MGB GT」などのバリエーションを含めてシリーズ累計で52万台以上もつくられた。

日本では“カニ目”の愛称で呼ばれる「オースチン・ヒーレー・スプライト」が1961年に2代目に発展する際に、バッジエンジニアリングによる双子車として誕生した「MGミジェット」。MGBの弟分だが、兄貴より1年早く1979年に生産終了したので、兄弟仲良く寿命は同じく18年となる。

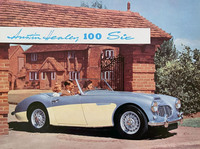

オースチンと自らの名を冠したスポーツカーをつくっていたドナルド・ヒーレーがコラボして生まれたオープン2座(2+2)スポーツのオースチン・ヒーレー。カニ目の兄貴分の通称“ビッグ・ヒーレー”は1953年に2.7リッター直4 OHVエンジンを積んだ「100」がデビュー。改良を重ね、最終発展型である3リッター直6 OHVエンジン搭載の「3000 Mk3」の生産終了が1968年なので、寿命はちょうど15年だった。

MGミジェットのライバルだった「トライアンフ・スピットファイア」。ミジェットより1年遅れの1962年に登場して1年遅い1980年に生産終了したので、これまた寿命は18年。ちなみにミジェットとスピットファイアは、1968年に双方の製造元が合体して呉越同舟となり、さらに1974年には排ガス対策に有利という理由でスピットファイアの1.5リッター直4エンジンがミジェットにも積まれるようになって、義兄弟ともいうべき間柄になったのだった。

高級スポーツカーにも長寿モデルは存在した。「アストンマーティンV8」。デイヴィッド・ブラウン時代に誕生した「DBS」の直6エンジンを5.3リッターV8に換装した「DBS V8」が市販開始されたのが1970年。それから製造元は2度にわたって経営者が替わったが、1972年にマイナーチェンジして名称を「V8」に改め、1989年まで都合19年の長命を保ったのだった。

ジウジアーロによるシャープなウエッジシェイプのボディーをまとい、1976年に市販化された「ロータス・エスプリ」。1987年にボディーはロータスの社内デザインチームによりエッジが丸められたデザインに変更されるが、鋼管バックボーンフレームをはじめとする中身は不変でタイプナンバーも引き継いだ。そのためマイナーチェンジと考えると、最終的に生産終了となる2003年まで27年も生き抜いたことになる。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

“代名詞”ゆえのロングライフ

長寿スポーツカーはイギリスの専売特許というわけではない。イタリアに目を向けると、戦後のアルファ・ロメオを代表するモデルである初代「ジュリア」(105系)のシャシーをベースに、ピニンファリーナが手がけた2座オープンボディーを架装した「スパイダー」。“デュエット”の愛称で呼ばれるボートテールの初期型のデビューは1966年。以後テールを切り落としたり、エアロパーツを加えたりといった外観の変化とともにエンジンの改良などのアップデートを重ねながら、1993年まで27年間にわたってつくり続けられた。

同じくピニンファリーナがデザインしたボディーを持つ「フィアット124スポルトスパイダー」。アルファ・ロメオ・スパイダーを追うように1967年に市販化され、直4 DOHCエンジンがオリジナルの1.4リッターから1.6リッターを経て2リッターに拡大されるなどの改良を受けながら生産を継続。1982年には、車名からフィアットが外れてボディーの製造元を名字に冠した「ピニンファリーナ・スパイダー」となり、1985年まで生産された。寿命は18年だが、対称的に「マツダ・ロードスター」(ND)をベースにマツダの広島工場でつくられ2016年にデビューした2代目(日本ではアバルト版のみ販売)はわずか4年の短命に終わった。

マルチェロ・ガンディーニによる自動車離れした、強烈なインパクトを放つボディーをまとって1974年に市販化された「ランボルギーニ・カウンタック」。プレーンな姿の「LP400」にはじまりアップデートを重ね、生産終了は発売から16年後の1990年。デビューから半世紀以上を経た今もなお、動力性能などを超越した次元でスーパーカーの代名詞として語られる唯一無二のプレゼンスが、長命を可能たらしめたといっていいかもしれない。

長寿のスーパーカーがもう1台。ランボルギーニから移籍したジャンパオロ・ダラーラが設計したシャシーに米国フォード製V8ユニットをミドシップし、デ・トマソ傘下だったカロッツェリア・ギアに在籍していたトム・ジャーダの手になるボディーをかぶせた伊米混血の「デ・トマソ・パンテーラ」。1971年にデビュー、やはりアップデートを重ねた後、1990年にはガンディーニによってモダンなフォルムを与えられた。生産終了はそれから3年後の1993年なので、22年の長命を保ったことになる。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

18年も生産され続けた3代目「SL」

長寿スポーツカーの代名詞的存在といえば「ポルシェ911」。確かに車名、基本的なレイアウトとフォルムが不変という意味ではそのとおりなのだが、成り立ちとしてはフラット6ユニットが水冷化された996型以降はまったくの別物。アップデートによって中身はかなり変わったとはいうものの、1964年に市販化された901型から1997年に生産終了された993型までをひとつのモデルと考えると、寿命は33年となる。

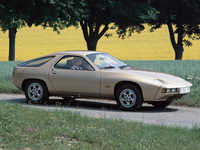

911より古い、ポルシェの名を冠した初のモデルである「356」は、1950年の通称「プリA」から1965年に生産終了の「356C」まで、ちょうど15年。伏兵といってはなんだが、意外と長寿だったのがポルシェ初のV8エンジン搭載車だった「928」。1977年のデビューから1995年まで18年間もつくられていたのだ。

参考までにポルシェ初の水冷エンジン搭載車であり、初のFRとして1975年に登場した「924」からその発展型である「944」、そして「968」までを基本的に同じボディーと考えると、968の生産終了が1995年なので、こちらの寿命はちょうど20年となる。

キャラクターとしてはスポーツカーというより高級グランツーリズモだが、ボディー形式は2座オープンの3代目「メルセデス・ベンツSL(R107)」。1971年から1989年まで18年というモデルサイクルの長さは、歴代メルセデスのなかでも「Gクラス」を除けばダントツであろう。

これもスポーツカーではなくパーソナルカーあるいはスペシャルティーカーの類いだが、成り立ちとスタイリングから“プアマンズ・ポルシェ”の異名をとった「フォルクスワーゲン・カルマンギア」。“ビートル”こと「タイプ1」ベースのモデルは「クーペ」が1955年、「カブリオレ」が2年後の1957年にデビュー。生産終了は双方とも1973年なので、クーペは18年、カブリオレは16年の寿命を保った。

アメリカ車では、マッスルカーだった初代をモチーフとして2008年に登場した3代目「ダッジ・チャレンジャー」。最終モデルのラインオフが2023年12月なので寿命はちょうど15年。余談になるが、2代目チャレンジャーは初代および2代目「三菱ギャランΛ(ラムダ)」のOEMモデル。三菱とクライスラーが提携していたからだが、プリマス版は「プリマス・サッポロ」と名乗った。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

長生きせざるを得なかった3代目「コルベット」

というわけで、寿命15年以上のスポーツカーを紹介してきた。主なスポーツカー生産国でモデル名が挙がっていないのはフランスだが……同国産の長寿スポーツカーといえば初代「アルピーヌA110」。その誕生は1963年で生産終了は1977年だから寿命は14年。惜しいところだが、前身となる1961年デビューの「A108ベルリネット・トゥール・ド・フランス」は、中身はともかくボディーはA110に非常に近いので、オマケして長寿スポーツカーの仲間に入れていただきたい。

アルピーヌA110と同じく寿命14年で、惜しくも次点となるモデルがもう1台あった。アメリカの3代目「シボレー・コルベット(C3)」。販売期間は1968年から1982年までだが……待てよ、アメリカ車の通例としてイヤーモデルは前年の秋から生産を始めるはず……と思って調べたら生産開始は1967年9月で終了は1982年10月というデータが出てきた。事情により次世代のC4の生産開始が翌1983年初頭にズレこんだことも関係しているようだが、いずれにしろこのデータを信ずればキッチリ15年にわたってつくられたことになる。生産期間中に排ガス対策と石油危機というふたつの難題を抱えたがゆえに、歴代モデルのなかで最長寿とならざるを得なかったのだろう。

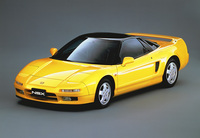

最後はわが国。冒頭に記した日産GT-Rのほかに寿命15年以上のモデルといえば、初代「ホンダNSX」。市販開始が1990年で生産終了が2005年なので、寿命はちょうど15年。冒頭に記した日産GT-Rと同様、新たな規制への対応が困難になったがゆえの判断だった。その時点で後継モデルの計画がなかったことも同様だが、NSXは10年後の2016年に北米主導で開発された2代目が登場した。はたしてGT-Rは……。

(文=沼田 亨/写真=モーガンモーターカンパニー、ケータハム、ステランティス、ランボルギーニ、ポルシェ、メルセデス・ベンツ、ルノー、本田技研工業、TNライブラリー/編集=藤沢 勝)

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る 2026.2.13 いよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。

-

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た 2026.2.12 ホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。

-

誰にいくらでどうやって? トヨタの「GR GT」の販売戦略を大胆予測 2026.2.11 トヨタが「GR GT」で世のクルマ好きを騒がせている。文字どおり一から開発したV8エンジン搭載のスーパースポーツだが、これまでのトヨタのカスタマーとはまるで違う人々に向けた商品だ。果たしてどんな戦略で、どんな人々に、どんな価格で販売するのだろうか。

-

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている? 2026.2.9 暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)]() NEW

NEW

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)

2026.2.15思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。ハイブリッドシステムを1.8リッターから2リッターに積み替え、シャシーも専用に鍛え上げたスポーティーモデルだ。後編ではハンドリングなどの印象を聞く。 -

![トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】]()

トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】

2026.2.14試乗記トヨタの電気自動車「bZ4X」が大きく進化した。デザインのブラッシュアップと装備の拡充に加えて、電池とモーターの刷新によって航続可能距離が大幅に伸長。それでいながら価格は下がっているのだから見逃せない。上位グレード「Z」のFWDモデルを試す。 -

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]()

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。 -

![第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す]()

第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す

2026.2.13エディターから一言ブリヂストンのプレミアムSUV向けコンフォートタイヤ「アレンザLX100」の後継となるのが、2026年2月に発売された「アレンザLX200」。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて開発された最新タイヤの特徴を報告する。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)

2026.2.12あの多田哲哉の自動車放談イメージキャラクターの「デリ丸。」とともに、すっかり人気モノとなった三菱の軽「デリカミニ」。商品力の全体的な底上げが図られた新型のデキについて、元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんが語る。 -

![ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た]()

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た

2026.2.12デイリーコラムホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。