第16回:バッテリー投資でも“カイゼン”を徹底 電動化戦略にみるトヨタのすごみ

2021.09.21 カーテク未来招来 拡大 拡大 |

ハイブリッド車(HEV)を得意とするトヨタ自動車が、2030年へ向けた電動化戦略を発表。車載バッテリーの研究開発や生産設備への投資に対する彼らの姿勢には、ライバルとの明らかな違いがみられた。自らの強みを生かす、トヨタの取り組みを解説する。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

またしてもこのタイミング

前回に引き続き、今回もトヨタの将来戦略を取り上げたい。テーマは2021年9月7日に開催された「電池・カーボンニュートラルに関する説明会」の内容についてだ。前回取り上げたソフトウエア戦略の発表に対し、筆者は「フォルクスワーゲン(VW)の影響を感じる」と書いたのだが、このタイミングでバッテリーに関する発表をしたのも、やはり多くの欧州メーカーがパワートレインの電動化に関する戦略を発表していることと無関係ではないだろう。

言うまでもなく、電気自動車(EV)の普及で最もネックになるのがバッテリーをいかに調達するかである。だから欧州メーカーの発表では、どこもバッテリーの生産能力をどう拡大するか、あるいはどう調達するかに必ず言及していた。いかにEVの販売台数増を打ち出しても、バッテリーが調達できなければ絵に描いたモチになってしまうからだ。

欧州だけではなく、中国ではバッテリーメーカー各社が大幅な増産を打ち出し、米国でもゼネラルモーターズ(GM)が韓国LG化学と合弁会社を設立し、巨大なバッテリー工場を建設中だ。こうしたなかで日本のメーカーの多くはバッテリーをどう調達するのかを明確にしておらず、「EVで出遅れている」とみられるひとつの要因になっていた。今回のトヨタの説明会は、こうした評価を拭い去るのが狙いだろう。

バッテリーの生産計画を積み増し

会見でトヨタCTO(チーフ・テクニカル・オフィサー)の前田昌彦氏がまず強調したのは、カーボンニュートラルの実現にあたってトヨタが重視するのは、「サステイナブル&プラクティカル」であることだった。要するに持続可能・実現可能を重視するという意味で、「聞こえがいい理想論とは一線を画していますよ」というトヨタの自負がうかがわれた。

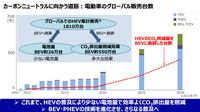

続けて、「われわれの試算ではHEV 3台のCO2削減効果は、EV 1台とほぼ同等」「現時点ではHEVのほうが安価に提供できるので、HEVを活用した電動化もCO2削減に効果的だと思われる」と、HEVが現時点での現実的な解であることを説明。同時にトヨタのHEVの累計販売台数が1810万台にのぼり、“HEV 3台=EV 1台”という試算に準ずると「EV 26万台分のバッテリーで550万台分のCO2削減効果を上げた計算になる」とこれまでの成果を強調し、トヨタの「HEVが効率的なソリューションである」という姿勢にブレがないことをアピールした。

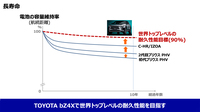

さらに、HEV用の電池開発で培った技術をプラグインハイブリッド車(PHEV)に生かし、「C-HR EV」用のバッテリーでは、これまでのPHEV用バッテリーより10年後の容量維持率が大幅に向上したこと、さらに2022年の市場投入を予定している新型EV「bZ4X」では、容量維持率90%を目標にしていることも明らかにした。今日における10年後の容量維持率は80%程度とされているので、これが実現すれば世界最高水準の耐久性能となる。会見ではこうしたバッテリーの長寿命化を実現するため、電池内部の詳細な解析を実施していることや、工程内への異物の混入を防ぐ施策などについても紹介された。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

EVのバッテリーコストを半減

ここまでは「これまでの取り組み+α」の話だが、なんといっても今回の発表のメインテーマは「これからの取り組み」である。

今回の発表で筆者が驚いた内容は3つあるのだが、その1つ目は「2020年代の後半にはbZ4Xに比べて台あたりのバッテリーコストを半減させる」という発言だった。そのために、まずはバッテリーそのもののコストを、材料や構造の開発によって30%以上低減するという。もっとも、この数字自体は欧州メーカーとほぼ横並びで、それほど驚きはないし、またこれだけでは50%という削減目標に届かない。驚いたのは「1km走行あたりの消費電力(電費)を30%改善する」という発言だった。消費電力が減れば、そのぶんバッテリーの搭載量を減らせる。両者の組み合わせにより、計算のうえではEV 1台あたりのバッテリーコストを半減できることになる。

しかし、EVで“電費”を30%改善することは容易ではない。エンジン車の場合、よく知られているように燃料がもともと持っているエネルギーの2割程度しか駆動力に変換できていない。これがHEVになっても3割強に改善される程度で、逆に言えば燃費向上の余地は大きい。しかしEVに搭載されているモーターの最高効率は90%以上で、バッテリーの放電やインバーターの効率などを考慮しても、電費を3割向上させるのは至難の業だろう。

とはいえ、トヨタがやるというからには、すでに実現の見通しがついているはずだ。前田CTOは「転がり抵抗や空気抵抗、ブレーキの引きずりなどの機械的な損失、インバーターなどにおける電気的な効率など、あらゆる部分で改善を進める」と語ったが、本当に30%の電費改善が実現すれば、他社にとってはかなり脅威になるだろう。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

設備投資額にもみられる“カイゼン”

2つ目の驚きは、設備投資額の“安さ”だ。前田CTOは今後のバッテリーの供給量について、「EVの普及が予想以上に早い場合にも対応できるよう、現在検討している180GWhを超えて、200GWh以上の供給量についても想定している」と語り、加えて電池の供給体制の整備と研究開発の投資額が、2030年までに約1.5兆円になる見通しであることも発表した。その後の質疑応答では研究開発と設備投資の比率が約1:2であることも明らかにされたので、バッテリーの生産能力拡張へ向けた設備投資額は、約1兆円ということになる。

当連載でも触れた通り、VWは2030年までにバッテリーの供給能力を240GWhに拡大するとしており(参照)、「200GWh以上も想定している」という今回の発表は、前回のソフトウエアに関する発表と同様に、このVWの数字を意識しているようにみえる。しかし、より重要なのは“1兆円”という投資額だ。200GWhのために1兆円ということは、1GWhあたり50億円ということになる。

これを他社の例と比較してみると、例えば世界最大の車載バッテリーメーカーである中国CATLは、広東省肇慶市で最大120億元を投じて生産能力25GWhの車載バッテリー工場を新設すると報道されている。1中国元=17円で換算すると、1GWhあたりの設備投資額は約81.6億円となる。同様に、GMと韓国LG電子の合弁会社が米オハイオ州ローズタウンに建設している車載バッテリー工場(生産能力30GWh)への投資額は、報道によると23億ドル。1ドル=110円換算で1GWhあたり約83.4億円だ。トヨタの50億円/kWhという数字は、かなり割安といえる。

EVの電費改善といい、工場への設備投資の少なさといい、これらの数字からみえてくるのは、トヨタの“したたかさ”である。EVのエネルギー効率をコツコツ向上させることも、バッテリー工場のムダ取りで設備投資を節約することも、まさにトヨタ流カイゼンの真骨頂だろう。派手さはないが、自らの強さを知り抜いた戦い方を、トヨタはEVの世界でも展開しようとしている――今回の発表では、そのすごみの片りんをみた気がした。

……ところで、記憶力のいい読者は「『驚いたことが3つある』って言っていたのに2つしか触れていないじゃないか!」と思われているに違いない。その“3つ目”については次回に解説しよう。

(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=トヨタ自動車、ゼネラルモーターズ/編集=堀田剛資)

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。

-

第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。

-

第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。

-

第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。

-

第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。

-

![思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編]() NEW

NEW

思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編

2026.2.27webCG Moviesレーシングドライバー山野哲也がホットなオープントップモデル「MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル」に試乗。ワインディングロードで走らせた印象を、動画でリポートする。 -

![特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ]() NEW

NEW

特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ

2026.2.27最高峰技術の結晶 レイズが鍛えた高性能ホイールの世界<AD>クルマ好き・運転好きの熱い視線を集める、レイズの高性能ホイール「VOLK RACING(ボルクレーシング)」。なかでも名品の誉れ高い「TE37」シリーズに設定された、必見のアニバーサリーモデルとは? その魅力に迫る。 -

![2026 Spring webCGタイヤセレクション]() NEW

NEW

2026 Spring webCGタイヤセレクション

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>春のドライブシーズンを前に、愛車のタイヤチョイスは万全か? 今回は、走りが意識されるスポーツモデルやSUV向けに開発された、話題の新タイヤをピックアップ。試走を通してわかった、それらの“実力”をリポートする。 -

![走る・曲がる・止まるを一段上のステージに 「クムホ・エクスタ スポーツS」を試す]() NEW

NEW

走る・曲がる・止まるを一段上のステージに 「クムホ・エクスタ スポーツS」を試す

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>クムホから新たなプレミアムスポーツタイヤ「エクスタ スポーツ/エクスタ スポーツS(パターン名:PS72)」が登場。人気の「エクスタPS71」の後継として、グリップ力をはじめとしたすべての基本性能を磨き上げた待望の新商品だ。「フォルクスワーゲン・ゴルフR」に装着してドライブした。 -

![世界が認めた高品質 ネクセンの「N-FERA RU1」を試す]() NEW

NEW

世界が認めた高品質 ネクセンの「N-FERA RU1」を試す

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>ネクセンの「N-FERA RU1」は快適性とグリップ力を高いレベルで両立したSUV向けスポーツタイヤ。これらの優れた性能を比較的安価に手にできるというのだから、多くのカスタマーに選ばれているのも当然だ。「スバル・フォレスター」とのマッチングをリポートする。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)]() NEW

NEW

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)

2026.2.27JAIA輸入車試乗会2026おしゃれで速い、だけじゃない。ボルボの最新コンパクト電気自動車(BEV)「EX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス」に試乗したリポーターは、その仕上がりに、今の時代のBEVの正解を見たのだった。