第53回:欧州大衆車の誕生と発展

ミニマムという新しい価値

2019.07.12

自動車ヒストリー

第2次世界大戦で荒廃したヨーロッパにおいて、庶民の生活を支えるべく誕生した「シトロエン2CV」や2代目「フィアット500」などの新しい大衆車。既存のモデルとは異なるミニマムなクルマが誕生した背景と、これらのモデルがもたらした潮流を振り返る。

戦争で中断した自動車開発

第2次世界大戦はヨーロッパ全体に大きなダメージを与えた。枢軸国のドイツやイタリアの都市は壊滅的な打撃を受け、工場などの被害は甚大だった。連合国側のフランスやイギリスも、もちろん無傷ではない。戦場とならなかったアメリカとは違い、ヨーロッパはマイナスの状態から戦後をスタートさせることになった。

平和は訪れたが、以前のような生産体制に復帰することは簡単ではない。戦時中は軍需が最優先されたため、自動車メーカーは戦車や軍用トラックの生産に注力せざるを得なかった。新型車の開発を行う余裕などなく、まずは戦前型をリファインして製造するのが現実的な方策である。意外なことに、最も激しい破壊にさらされたドイツで早い時期から乗用車生産が始まった。フォルクスワーゲンの「タイプ1(ビートル)」である。これも戦前にポルシェ博士が開発を進めていたモデルだった。

1930年代に入り、自動車を取り巻く状況は大きく変化していた。かつて自動車は貴族や大金持ちだけが所有することのできる高級品であり、エンジンを大型化してぜいたくなデザインをまとう方向に進化していった。しかし、大量生産の方法が確立するにつれ、広範な人々の移動手段へと性格を変えていく。アメリカでは「T型フォード」の登場によって早くから自動車の大衆化が進んでおり、ヨーロッパでも少しずつ変化の兆しが現れていた。

イタリアでは、1936年にフィアットが“トポリーノ”の愛称を持つ500(チンクエチェント)をデビューさせている。全長はわずか3215mmで、569ccのエンジンを持ち、85km/hのスピードを出すことができた。乗車定員は2名だったが、実際には無理やり4人、5人と乗り込んで走る者も多くいたという。イタリアの“国民車”的な存在となったが、戦争によって生産は中断する。

フランスでは、シトロエンのピエール・ブーランジェが1935年に農民向けの超小型車開発を指示しており、アンドレ・ルフェーブルを中心にして簡素な大衆車の研究が始まった。しかし、フランスはドイツの侵攻を受け、シトロエンは占領下でトラック生産を強いられる。開発途上だった小型車のモデルは地中に埋めるなどして隠され、研究は秘密裏に続けられた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

フランスではニューモデルラッシュ

戦争が終わると、フランスではせきを切ったようにニューモデルがデビューする。1946年のパリサロンには、ルノーが「4CV」を出展した。全長3630mmのセダンで、760ccの4気筒OHVエンジンをリアに搭載していた。このモデルも、ドイツ占領下でルノーがひそかに開発していたものである。安価で高性能な4CVは人気車となり、1961年まで生産された。日本でも1953年から日野によってライセンス生産されている。

プジョーは翌年のパリサロンで「203」を発表。エンジンは1290ccの4気筒OHVで、ルノーとは異なりFR方式を採用している。全長は4350mmと比較的大きく、実用車として十分な性能を有していた。

1948年、シトロエンは満を持してパリサロンに2CVを出展する。「トラクシオン・アヴァン」の経験を生かし、FF方式を採用した意欲作だった。しかし、ルノーやプジョーがおおむね好評をもって迎えられたのとは違い、待っていたのは困惑と冷笑だった。ガラスはすべて平面、ボディー側面はナイフで切り落としたようにシンプルで、丸くて高い屋根に張られていたのはキャンバスである。サイドウィンドウは真ん中で2つに折れる方式で、車内にはパイプフレームに布を張っただけのシートが備えられていた。

驚くほど簡素で飾り気のないしつらえは、従来の自動車の概念から大きく外れていた。割り切りのよさと合理性は、単なるみすぼらしさと受け止められたのである。先進性を理解できる者はほとんどいなかった。前衛詩人のボリス・ヴィアンでさえ、このクルマを見て“回る異状”と評したのだ。

2CVのコンセプトがあまりにも先を行っていたので、その本質をつかみとることが困難だったのだろう。開発にあたってブーランジェが示したテーマは「こうもり傘に4つの車輪を付ける」というものだった。さらに「50kgのジャガイモを載せて60km/hで走れる」「ガソリン3リッターで100km以上走れる」「カゴにいっぱいの生卵を入れて農道を走っても割れない」「トラクシオン・アヴァンの3分の1以下の価格」などの厳しい条件をクリアするように求めた。外見の印象とは裏腹に、非常に志の高いクルマだったのだ。

2CVに込められた理想は徐々に人々の知るところとなり、生産台数は飛躍的に増加していった。ヨーロッパ各国に輸出され、現地生産も開始される。ほとんどモデルチェンジされることなく1990年まで製造され続け、その累計生産台数は約387万台に上った。4CVや203をはるかにしのぐ大ヒットとなったのである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ダンテ・ジアコーザがプロジェクトを主導

イタリアでは、フィアットの工場が大きな被害を受け、さらに戦後処理の過程で先行きが不透明となっていた。新たな時代に向けてのモデルを開発する「ティーポ100」と「ティーポ101」のプロジェクトは、そうした厳しい状況の中で開始された。主導したのは、トポリーノを開発したダンテ・ジアコーザである。

まず世に出たのは、ティーポ101が形となった「1400」だった。1950年のジュネーブショーに出展されたこのモデルは、フィアット初となるモノコックボディーを採用していた。1.4リッターの直列4気筒OHVエンジンを搭載し、フェンダーラインが消えたボディースタイルは新時代を予感させるものだった。

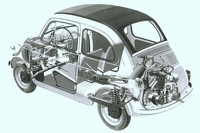

ティーポ100は、トポリーノの後継車を開発するプロジェクトだった。戦後になってもトポリーノはつくり続けられていたが、さすがに古さは隠せなくなっていた。ジアコーザは、新モデルの構造をトポリーノから一変させることを決断する。駆動方式をFRからRRに変えたのだ。1955年に発売された「600(セイチェント)」は、モノコックボディーの後端に633ccの水冷直列4気筒OHVエンジンを搭載していた。RR方式の採用によって室内空間を拡大し、トポリーノと全長がまったく同じであるにもかかわらず、4人乗りを実現していた。

600は大好評だったが、フィアットはさらに魅力的なモデルをつくろうと考えた。600より一回り小さなモデルである。復興が進んでいたとはいえ人々の購買力にはまだ限りがあり、より安価でミニマムなクルマが求められていたのだ。

イタリアを代表する小型車の誕生

1957年、「ヌオーヴァ500(新500)」が発売された。全長は2970mmで、479ccの空冷直列2気筒エンジンを搭載していた。パワーは13馬力だったが、85km/hのスピードが約束されていた。価格は、600より10万リラ以上安い49万リラ。当時イタリア人の平均年収は約100万リラで、年収の半分ほどで夢の自動車生活を始めることができたのだ。

トリノの街でパレードを行うなど、華々しいデビューを飾ったヌオーヴァ500だが、売り上げはまったく伸びなかった。内装が簡素すぎ、クロームパーツが一切ない質実剛健さが嫌われたのである。ヒーターすら付いていなかった。10月になって、フィアットはテコ入れを決める。ラインナップを「エコノミカ」と「ノルマーレ」の2車種に分け、ノルマーレにはサイドモールやヘッドランプのリムにクロームをあしらった。エンジンパワーは15馬力に高められ、最高速が95km/hに。従来型を引き継いだエコノミカは、価格が2万5000リラ引き下げられた。

翌年になると排気量を499.5ccにアップして21.5馬力を得た高性能モデルの「スポルト」が加えられ、レースでの活躍がヌオーヴァ500の名声を高めることになる。1975年までに約367万8000台が生産され、イタリアを代表する小型車となった。ヌオーヴァ500は、1959年にイタリアで最も権威のあるデザイン賞「コンパッソ・ドーロ」を獲得している。受賞理由として、次のように書かれていた。

「自動車の最も基本的な要素を注意深く再検討し、テクノロジーによる飾り気のない新しい表現に至る道に大きく一歩を踏み出した」

ミニマムだからこそ、自動車の本質を純粋な形で取り出すことができたのだ。

(文=webCG/イラスト=日野浦剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?]() NEW

NEW

待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?

2026.1.30デイリーコラムいよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。 -

![第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬]()

第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬

2026.1.29マッキナ あらモーダ!欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -

![第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』]()

第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』

2026.1.29読んでますカー、観てますカー「アルピーヌA290」で追っ手のハンターから逃げ延びろ! スティーブン・キングが50年前に予見した未来は、まさに現在の状況そのもの。分断とフェイクが支配する現実を鋭くえぐった最新型デスゲーム映画。 -

![「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年⁉]()

「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年⁉

2026.1.29デイリーコラムスバルが「東京オートサロン2026」でスーパー耐久シリーズ2026の参戦車両を発表。そのプロフィールは「スバルPerformance-B STIコンセプト」そのものだ。同モデルの市販化はあるのか。スバリストが願望を込めつつ予想する。 -

![スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】]()

スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】

2026.1.28試乗記スズキの「ワゴンR」がマイナーチェンジ。デザインを変更しただけでなく、予防安全装備もアップデート。工場設備を刷新してドライバビリティーまで強化しているというから見逃せない。今や希少な5段MTモデルを試す。 -

![クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真]()

クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真

2026.1.28デイリーコラムBMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。