第28回:マツダの先進安全技術「CO-PILOT」を公道で体験 60秒間の“自動運転”に驚く

2021.12.14 カーテク未来招来 拡大 拡大 |

マツダが報道関係者向けに、2022年から順次導入予定の運転支援技術「MAZDA CO-PILOT」を、公道で体験できるイベントを開催した。ドライバーが運転不能となった際に、安全な場所までクルマが自動で移動するのが大きな特徴だが、その“自動運転”の完成度には目を見張るものがあった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ドライバーの急性疾患などに対応

「止まるためのシステムって聞いていたけど、けっこう走るんだな」。これが、公道で「CO-PILOT 2.0」の技術試作車を体験してまず感じたことだ。すでにマツダのCO-PILOTについては、当連載の第25回でその仕組みを取り上げているが、今回はマツダが初めて公道で実施した体験試乗会での取材内容をお伝えしよう。

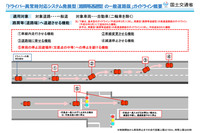

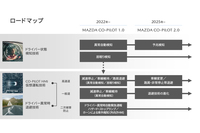

試乗リポートに入る前に、まずはCO-PILOTがどのようなシステムか、簡単におさらいしよう。2022年から「ラージ商品群」で採用が始まる「CO-PILOT 1.0」は、意識を失うなどしてドライバーが運転できない状態になったと判断すると、一般道では走行していた車線上で自動停止。高速道路では、可能な場合には路肩にクルマを寄せて自動停止する機能を備える。システムが作動すると、ハザードランプやストップランプを点滅させるほか、ホーンによってシステムが作動状態であることを周囲に知らせ、緊急通報も実施する。

一方、2025年からの導入を予定しているCO-PILOT 2.0は、ドライバーが運転できない状態になる前に、その予兆を検知する機能を備えるほか、高速道路では車線変更して路肩や非常停止帯まで退避する機能の、一般道では可能な範囲で安全な場所に停止する機能の実現を目指している。

今回の試乗会では、開発中のCO-PILOT 2.0の機能を先取りして体験した。とはいえ自分でステアリングを握ることはできず、マツダの技術者が運転する試作車の助手席で、同乗体験するというかたちである。試乗の舞台は、東京・台場。その理由は、ここで自動運転車の実証実験が、2021年4月から2022年3月まで実施されているからだ。本来なら「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開催に合わせて、日本の自動運転技術をアピールする格好の舞台となるはずだったわけだが、残念ながらオリ・パラは無観客での実施となり、そのもくろみは外れた。しかし、実証実験自体は予定通りに実施。よって、この地区では公道での自動運転車の走行が許可されているため、今回の試乗場所として選ばれたわけだ。

交差点や路肩駐車の車両を避けて停止

先行試作車両は「マツダ3」をベースとしているが、ルーフや車両の前後、側面に、合計で11台ものカメラが取り付けられている。さらに、自車位置を高精度で把握するためのGPS(全地球測位システム)や、高精度デジタル地図、自車位置検知用ECU(電子制御ユニット)を搭載するのもベース車との違いだ。また車内に乗り込むと、ステアリングコラムの上にドライバーの状態を検知するためのモニタリングカメラが取り付けられている。

自動運転の実証実験が認可されているとはいえ、公道でドライバーが前方から目を離して倒れ込むわけにもいかないので、CO-PILOT 2.0の体験にはシステムの作動ボタンを使う。これはルーフにある緊急通報システムのボタンも兼ねており、押すとディスプレイに「異常を検知しました」というインフォメーションが表示され、ハザードランプやホーンが作動。同時に、安全な場所に停車するための“自動運転”モードに入る。

今回の体験試乗では、全部で3回、システムを作動させた。1回目は左側の車線を走行しているときである。クルマは上記のようにハザードをつけ、ホーンを鳴らしながらスムーズに停止した。

次は、もう少し複雑な状況での動作だ。信号の手前で、しかも右側の車線を走行していた場合である。システムはドライバーが運転操作をしない状態で交差点を通過し、その後、左側の車線に移って路肩に停止した。この動作を可能にするために、システムは青信号を確認し、移ろうとする車線に後方から別のクルマが近づいていないことを確認したうえで車線変更するという機能を備えている。今回は路肩に駐車しているクルマがなかったのでスムーズに停車できたが、駐車しているクルマがある場合には、それらを過ぎてから路肩に停車するという。

最後のデモでは、カーブの手前でシステムを作動させた。クルマはカーブの途中にある側道へと左折し、その先で路肩に寄って止まった。これは、カーブの途中で停車すると見通しが利かず、追突される可能性があるからだ。つまりCO-PILOT 2.0は、交差点の中やカーブの途中など、停止すると危険と思われる場所を可能な限り避けて停車する機能を備えているわけだ。この結果、冒頭でも述べたように、CO-PILOT 2.0は“止まる”ためのシステムであるにもかかわらず、実際には思った以上に“走る”システムになっている。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

60秒間の“完全自動運転”

当然のことだが、このシステムが動作するのはドライバーが運転能力を失っているときだけだ。従って、このシステムの動作中はドライバーがまったく運転に関与しない“完全自動運転”の状態になっている。考えてみれば当然のことなのだが、いざそういう状態で公道をクルマが走るさまを目の当たりにすると、ちょっとした驚きを覚えた。

もちろん、いつまでも公道上で完全自動運転の状態が続けられるわけではない。国土交通省が定める「ドライバー異常時対応システム」のガイドラインでは、システムの作動開始から車両の停止まで、走行距離の上限は150m、時間の上限は60秒と定められている。この範囲内で、交差点の中など、なるべくクルマが停止しないほうがいい場所を避ける機能を搭載したものを、国土交通省では「ドライバー異常時対応システム発展型(路肩等退避型)の一般道路版」と位置づけている。今回のCO-PILOT 2.0は、このガイドラインに沿ったものだ。

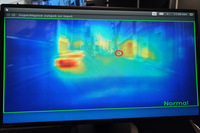

“走る”システムになっているということに加えて、もうひとつの驚きだったのが、脳科学を応用した危険の予兆を捉える仕組みである。ドライバーが運転中に異常をきたして事故が発生する場合、そのほぼ90%が、低血糖や心疾患、脳血管疾患、てんかんなどに伴う、脳機能の低下によって起きているという。こうした脳機能の低下は、無意識的な反応などで事前に予兆が表れるという。CO-PILOT 2.0では、その反応を捉えることで脳機能の低下を事前に検知できるというのだ。

高齢化社会に突入した日本ならではの施策

脳機能低下の兆候は、運転操作、頭部の挙動(頭部の上下の動きや傾き)、視線の挙動などに表れるというが、マツダが特に注目しているのが視線の挙動だ。ヒトの視線は動きのあるもの、目立つ色のもの、角度のあるものなどに無意識に向くが、脳の働きが正常であれば、それ以外のエリアにもリスク予測に基づいて意識的に視線を向けるという。これが、脳の機能が低下してくると、意識的な視線移動が少なくなり、先述した“無意識に視線が向くエリア”にばかり目が行くようになる。マツダはCO-PILOT 2.0で、この現象から脳の異常を予見するシステムを開発した。検知した異常をドライバーにどう伝えるかは、現在インターフェイスの在り方を検討中だという。

これまでに実用化された運転支援システムを見ると、例えば日産自動車の「プロパイロット2.0」やホンダの「ホンダセンシングエリート」には、ドライバーが運転能力を失ったときの自動停止機能が搭載されていた。マツダのCO-PILOTがこれらと大きく異なるのは、日産やホンダのシステムが高速道路でしか動作しないのに対して、マツダのシステムは一般道でも作動する点だ。当然のことながら、ドライバーの異常は高速道路も一般道も関係なく起こる。だからこそ、そのどちらでも作動することにマツダはこだわった。

近年、日本では高齢ドライバーが増え、彼らによる事故も増えている。痛ましい報道に、運転免許証を自主返納する高齢ドライバーも多いというが、マツダによれば運転を続けている高齢者は、運転をやめた高齢者と比較して、要介護のリスクや認知症のリスクがともに低くなる研究結果があるという。健康寿命ならぬ運転寿命をいかに延ばすか。高齢化先進国である日本の対応を、世界が見つめているに違いない。

(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=マツダ、鶴原吉郎<オートインサイト>/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。

-

第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。

-

第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。

-

第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。

-

第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。

-

![アルピーヌA110 R70(後編)]() NEW

NEW

アルピーヌA110 R70(後編)

2026.3.1ミスター・スバル 辰己英治の目利き9年の歴史に幕を下ろそうとする、アルピーヌのピュアスポーツカー「A110」。“ミスター・スバル”こと辰己英治氏の目に、ディエップ流のスポーツカー哲学はどのように映るのか? スパルタンな「R70」の試乗を通し、その魅力が大いに語られた。 -

![歴史に名を残す“ニッポンの迷車”特集]() NEW

NEW

歴史に名を残す“ニッポンの迷車”特集

2026.3.1日刊!名車列伝風変わりなデザインや、聞きなれないモデル名。それでも自動車史に名を刻む、日本が生んだマイナー車を日替わりで紹介します。 -

![フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】]()

フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】

2026.2.28試乗記フォルクスワーゲンのミッドサイズ電気自動車(BEV)「ID.4」の一部仕様変更モデルが上陸。初期導入モデルのオーナーでもあるリポーターは、その改良メニューをマイナーチェンジに匹敵するほどの内容と評価する。果たしてアップデートされた走りやいかに。 -

![思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編]()

思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編

2026.2.27webCG Moviesレーシングドライバー山野哲也がホットなオープントップモデル「MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル」に試乗。ワインディングロードで走らせた印象を、動画でリポートする。 -

![特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ]()

特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ

2026.2.27最高峰技術の結晶 レイズが鍛えた高性能ホイールの世界<AD>クルマ好き・運転好きの熱い視線を集める、レイズの高性能ホイール「VOLK RACING(ボルクレーシング)」。なかでも名品の誉れ高い「TE37」シリーズに設定された、必見のアニバーサリーモデルとは? その魅力に迫る。 -

![2026 Spring webCGタイヤセレクション]()

2026 Spring webCGタイヤセレクション

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>春のドライブシーズンを前に、愛車のタイヤチョイスは万全か? 今回は、走りが意識されるスポーツモデルやSUV向けに開発された、話題の新タイヤをピックアップ。試走を通してわかった、それらの“実力”をリポートする。