頼もしさと危なっかしさが併存? ホンダのEV戦略説明会に感じた“堅実性”と“不安”

2022.04.22 デイリーコラム三部社長の就任時に語られた目標

2022年4月12日、ホンダが「Honda四輪電動ビジネス説明会」と題した記者説明会を行った。これは文字どおり、ホンダの四輪電動ビジネス、つまりはEV(電気自動車)化への取り組みを説明するものだ。

ここで押さえておくべきなのは、この発表には前段があったということ。それは1年前の2021年4月に行われた三部敏宏社長の「社長就任会見」である。ホンダ(本田技研工業)の社長が前任の八郷隆弘氏から三部氏に代わったのに合わせ、新社長が今後のホンダの進む道を示したのだ。無論そこには「四輪電動ビジネス」の目標も含まれていた。つまり今回の記者説明会は、前年4月に示した方針に対する進捗(しんちょく)状況の報告と、より詳しいディテールの説明という意味合いのものだったのだ。そこで重要となるのが、1年前の社長就任会見の内容だ。話は長くなるが、まずはそれをおさらいしておこう。

2021年4月の社長就任会見において、三部社長は「環境と安全に徹底的に取り組むとともに、将来に向けてモビリティー、パワーユニット、エネルギー、ロボティクスの領域で進化をリードする」という方針を示した。具体的には「2050年にカーボンニュートラル、交通事故死者ゼロ」を目指す。また「モビリティーを3次元、4次元に拡大していくべく、空、海洋、宇宙、そしてロボットの研究を進める」とも述べた。既存のオートバイとクルマ、パワープロダクツ(発電機など)にとどまらず、ビジネス領域を拡大させるのだ。

2040年にエンジンをやめると宣言

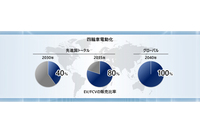

一方で、四輪の電動化については驚くような目標が示された。それが以下のものだ。

ホンダは四輪電動ビジネスの目標として、「先進国全体でのEV/FCV(燃料電池車)の販売比率を、2030年に40%、2035年に80%とする。グローバルでは2040年に100%を目指す」とぶち上げたのだ。これでは2040年に、ハイブリッドもやめることになる。つまり内燃機関の終了だ。“エンジンのホンダ”が、エンジンをやめてしまう。これには多くの人が驚いたことだろう。無論、その過程にある先進国で2030年に40%、2035年に80%という目標も非常に高いものだ。2050年のカーボンニュートラルから逆算しての計画だろうが、耳にしたときは驚くほかなかった。

しかしライバルの動きも活発で、2021年12月にはトヨタも「バッテリーEV戦略に関する説明会」を行い、「2030年にバッテリーEVのグローバル販売年間350万台」を宣言する。年間1000万台プレイヤーであるトヨタで言えば、350万台は35%に該当する数字だ。この驚きの発表により、世間の雰囲気も少なからず変化したのではないだろうか。当コラムに関するところでは、先に述べたホンダの電動化目標が色あせた……とまでは言わないが、驚きの度合いが下がった感はあった。四輪電動化への潮流は、ホンダが新社長の就任会見を行った1年前より確実に強まっているということだろう。

壮大な目標に向けた堅実な戦略

そうした流れのなかで行われたのが、今回のホンダの記者会見だ。その内容は大きく「電動化への取り組み(ホンダ全体のスタンスの説明)」「四輪電動事業の取り組み(バッテリーの調達とEV展開、生産についての説明)」「ソフトウエア・コネクテッド領域の強化」「ビジネス変革を支える財務戦略」「スポーツモデル(2モデル投入の予告)」となっていた。

なかでも注目なのは、今回の発表のタイトルにもある「四輪電動事業の取り組み」だ。社長就任会見では大枠としての販売台数の数字だけが示されたが、今回の発表ではその目標を踏まえ、具体的な「バッテリー調達戦略」「EV展開」「生産体制」の方策が明かされている。そこで感じられたのは、意外にも“手堅さ”や“頼もしさ”であった。

明かされた販売台数の目標は「2030年に200万台以上」だ。ホンダの年間販売台数が450万~500万台であると考えると、200万台はその40~45%にあたる。しかもこれは先進国限定ではなくグローバルでの数字であり、「2030年は先進国で40%」とした前回の発表より、さらに進んだ目標といえる。しかし、同じ2030年のトヨタの目標は35%の350万台。より規模の大きいトヨタが35%であれば、ホンダの40~45%もあながち無理のない数字に思えた。たった1年で数字に感じる重みが変わるというのも不思議なもの。それだけ時代の流れが速いということだろう。

バッテリーの調達では、米ゼネラルモーターズや中国のバッテリーメーカーであるCATLとの連携を活用。日本向けの軽EVのバッテリーは、「リーフ」など日産製EVの電池を生産するエンビジョンAESCから調達するという。ちなみに、ホンダが北米で頼りにするGMのパートナーは、韓国のLG。いずれも実績のある“手堅い”相手だ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

EVの普及だけにとどまらないさまざまな施策

またマーケットごとの商品展開をみると、日本向けには2024年に軽商用バンを投入し、その価格は200万円以下とする。すでに三菱が「ミニキャブ ミーブ」で240万円台の価格を実現していることを考えれば、これも現実味のある目標である。一方、北米向けには2024年に2車種のEVを投入し、その後、2027年にガソリン車と競争力のある量販価格帯のEVを、GMとのアライアンスを使って投入するという。最初の2車種で手ごたえを探り、2027年の競争力のあるモデルで勝負するということだろう。またEV普及で先行する中国では、同じ2027年までに10車種を投入。こちらはスピード勝負といった様子で、要するに市場に応じて個別の戦略を用意しているのだ。

さらに次世代バッテリーの主役と目される全固体電池の開発は、生産の実証ラインを計画するところまできているとか。実際のラインの立ち上げは2024年春の予定で、約430億円の投資を計画しているという。先だって、同じく全固体電池の試作生産設備の設置を発表した日産に比べると(参照)、若干の遅れはある。しかし進捗が明らかにされたことは、ホンダのEV戦略の未来を占ううえで確かな安心材料といえるだろう。

こうした四輪電動化領域の計画に加えて“頼もしさ”を感じたのが、「ソフトウエア・コネクテッド領域の強化」の施策だ。これからのビジネスでは、ハードを“売りっぱなし”にするのではなく、コネクテッド技術を活用した継続的なソフトウエアサービスが重要になるはず。そのためにホンダは、電動化・ソフトウエア領域の研究開発費に約3.5兆円もの予算を投じるというのだ。

また四輪ビジネスに関しては、EV比率を高めると言いながらも、ホンダ全体としては「多面的、多元的なアプローチが必要」とも説明している。彼らは四輪だけでなく、オートバイやパワープロダクツ、船外機、航空機など、幅広い製品ポートフォリオを有している。これら“四輪以外”の機器のためにも、交換式バッテリーや水素燃料電池、カーボンニュートラル燃料への取り組みを続けるというのだ。EVにのめり込みすぎず、他のビジネスへの配慮も忘れない点も、ホンダならではの頼もしさといえるだろう。

一方で、子細に前回および今回のホンダの発表を見ていくと、“危うさ”を感じる部分もある。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

発表の端々に潜む不安

まず気になるのは、2035年の「EV販売比率80%」という数字だ。2030年の40~45%からたったの5年、モデルライフで言えばわずか1世代で、販売比率が2倍に増えるものなのか。「エンジン車とEVが同じ価格帯になれば、誰もがEVを買う」という前提ではそれほどの成長は難しく、「エンジン車よりもEVのほうが便利で、しかも安い」というところまでいく必要があるだろう。それを5年で実現するのは、相当に難しいのではないか。また急速なEVの普及には、それを支える膨大な電力の確保という課題もある。これは自動車メーカーだけで解決できるものではない。そういう意味でも、2035年のEV/FCV販売比率80%というのは、どうにも“危うい”と思えてしまうのだ。

次に気になるのが、ソフトウエア・コネクテッド領域の勝算だ。今後、クルマのコネクテッド化が進めば、当然そこに載せるソフトウエア、つまりサービスが重要となる。しかし現時点では、どこの自動車メーカーも「重要だ、重要だ」と言うばかりで、肝心かなめのサービスの提案がない。便利でワクワクする、誰もが欲しがるサービスがあってこそのクルマのコネクテッド化だが、この分野はホンダに限らず、どこの自動車メーカーも苦手なのではないか。将来性の大きい領域だけに、新規に参入してくるIT企業に負けてしまうのではという不安がぬぐえない。ソニーとの提携を上手に活用し、なんとか魅力的なサービスを生み出してほしいと願うばかりだ。

最後の不安は、今回の発表で明らかにされた“スペシャリティー”と“フラッグシップ”という、2つのキャラクターの電動スポーツモデルについてである。フラッグシップはどう見ても「NSX」の後継だろう。前後輪が緑に光っていることを見れば、電動4WDであることも予想できる。ただ、本当にNSXの後継なら一般人には手の届かない高嶺ならぬ高値の花になるのではないか。一方、ロングノーズの流麗なスペシャリティーのほうは、横に並ぶフラッグシップと比べてもシルエットが大きく見える。これほど立派な車格だと、こちらも庶民にはなかなか縁のない値段のクルマになりそうである。かっこいいけど、愛車にはできそうにないなと、ちょっぴり残念な気持ちになってしまった。

(文=鈴木ケンイチ/写真=本田技研工業/編集=堀田剛資)

鈴木 ケンイチ

1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレース(マツダ・ロードスター・パーティレース)に参戦。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。見えにくい、エンジニアリングやコンセプト、魅力などを“分かりやすく”“深く”説明することをモットーにする。

-

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る 2026.2.13 いよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。

-

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た 2026.2.12 ホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。

-

誰にいくらでどうやって? トヨタの「GR GT」の販売戦略を大胆予測 2026.2.11 トヨタが「GR GT」で世のクルマ好きを騒がせている。文字どおり一から開発したV8エンジン搭載のスーパースポーツだが、これまでのトヨタのカスタマーとはまるで違う人々に向けた商品だ。果たしてどんな戦略で、どんな人々に、どんな価格で販売するのだろうか。

-

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている? 2026.2.9 暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

![トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】]() NEW

NEW

トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】

2026.2.14試乗記トヨタの電気自動車「bZ4X」が大きく進化した。デザインのブラッシュアップと装備の拡充に加えて、電池とモーターの刷新によって航続可能距離が大幅に伸長。それでいながら価格は下がっているのだから見逃せない。上位グレード「Z」のFWDモデルを試す。 -

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]()

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。 -

![第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す]()

第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す

2026.2.13エディターから一言ブリヂストンのプレミアムSUV向けコンフォートタイヤ「アレンザLX100」の後継となるのが、2026年2月に発売された「アレンザLX200」。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて開発された最新タイヤの特徴を報告する。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)

2026.2.12あの多田哲哉の自動車放談イメージキャラクターの「デリ丸。」とともに、すっかり人気モノとなった三菱の軽「デリカミニ」。商品力の全体的な底上げが図られた新型のデキについて、元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんが語る。 -

![ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た]()

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た

2026.2.12デイリーコラムホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。 -

![第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記]()

第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記

2026.2.12マッキナ あらモーダ!フランス・パリで開催されるヒストリックカーの祭典「レトロモビル」。客層も会場も、出展内容も変わりつつあるこのイベントで、それでも変わらぬ風情とはなにか? 長年にわたりレトロモビルに通い続ける、イタリア在住の大矢アキオがリポートする。