第850回:気がつけば17年 「フィアット500」がイタリア人から愛される理由

2024.03.14 マッキナ あらモーダ!20年前のコンセプトカーの雰囲気を市販車に

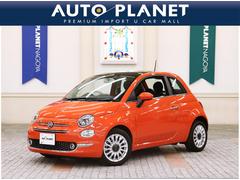

フィアットの歴史部門「FCAヘリティッジ」は2024年3月4日、「フィアット500ハイブリッド」の特別仕様車「トリブート トレピューノ」を発表した。

2004年の同日に現行500の原型であるコンセプトカー「トレピューノ」が公開されてから20年を記念したもの。トレピューノに近い内外装色を採用しており、ダッシュボードのパネルには、フィアットオート(当時)でアドバンストデザインを担当し、現在FCAヘリティッジの代表を務めるロベルト・ジョリート氏のスケッチがプリントされている。購入希望者はイタリア・トリノのFCAヘリティッジに問い合わせる。

この特別仕様車の発表を機会に、今回はフィアット500がなぜ成功したのかについて、イタリア在住者の視点から考察する。

トレピューノが誕生した2004年のフィアットがどのような状態であったかを振り返ろう。当時の同社は、1996年から1998年まで会長を務めたチェーザレ・ロミティ氏による財務優先の経営の影響がまだ残っていた。その結果、競合他社を上回る商品性を備えた車種に乏しくなり、それが販売を直撃する。1997年に8.61%だった欧州でのシェアは、2003年には半分以下の4.03%にまで急落した(データ出典:Good car bad car)。

2003年には創業家出身のジョヴァンニ・アニェッリ名誉会長が死去。2004年5月には弟ウンベルトも後を追うようにこの世を去った。2000年3月に締結した米国ゼネラルモーターズとの資本提携は、さしたる相乗効果をあげられないままだった。イタリアのメディアでは、フィアットはどの会社に身売りするのか? といった臆測記事がたびたび見られた。

トレピューノが公開された2004年の欧州における市販車ラインナップは貧弱だった。主力車種であった2代目「プント」は、すでにデビューから5年が経過。「ムルティプラ」「セイチェント」も6年が過ぎていた。2001年に投入された「スティーロ」は「フォルクスワーゲン・ゴルフ」をライバルとしたものの、それには到底及ばず、ワールドカーとしてブラジル工場でつくられた「パリオ」シリーズの存在感は限りなく薄かった。目新しいのは前年である2003年に発表された2代目「パンダ」とミニMPV「イデア」だけであった。

そうしたなか公開されたコンセプトカーがトレピゥーノだった。trepiunoとはtre più uno(3+1)に由来する造語である。基本的には、助手席を前方にずらし、かつ助手席側ダッシュボードの下半分を畳んで後席1人分のスペースを稼ぐ3人乗りで、必要に応じて運転席後部を補助席に、もしくはシート座面・背面を山折りにして荷室を拡大するという提案だった。以後、生産化までの経緯は、筆者による2006年8月の記事をご高覧いただきたい(参照)。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

イタリア人を「知っていた」

生産型である現行500は、先代である「ヌオーヴァ500」の発表日に合わせて、2007年7月4日に発表された。トレピゥーノの公開から約3年半後であった。

当初イタリアでは、古いフィアットファンたちから「あれは“500”ではない」といった辛口の意見が少なからず聞かれた。しかし毎月業界団体から発表される販売台数は、それが少数派の意見であることを次第に証明していった。そればかりかロングセラーとなっていった。2023年のイタリア国内登録台数は3万2981台で、総合5位を維持。16年選手とは思えない健闘ぶりである。

話は戻るが、トレピゥーノとほぼ“同期”のコンセプトカーとして、2003年ジュネーブで披露された「アルファ・ロメオ・カマル」や、同年のフランクフルトショーで公開された「ランチア・フルヴィア クーペ」があったが、それらはすべて量産には至らなかった。トレピゥーノのみが生き残ったかたちだ。創業一族に指名されて2004年6月にフィアットCEOに就任し、同社の再建に尽力した故セルジオ・マルキオンネ以下首脳陣の判断が彗眼だったことがわかる。

500がここまで人気を得た理由をイタリア視点で分析すれば、3つが挙げられる。第1は「+2」と割り切りながらも後席を備えていたことだ。かつてイタリアでは、「スマート・フォーツー」が好評をもって迎えられ、複数回にわたり世界最多販売国となった。短い全長による駐車の容易性が、ローマをはじめ大都市部のユーザーに受け入れられたのである。

いっぽう公共交通機関網がいきなり貧弱になる地方部では、近距離移動にクルマを頻繁に使用する。500の後席、特に頭部は決して長距離向きではない。だが子どもや短距離であれば耐えられる。全長はやや延びるものの、スマート・フォーツーと比較して「プラス2座席の余裕」は、大きなメリットだったのだ。

第2はイタリア社会の変容だ。この国では単身世帯の割合が1971年の12.9%から2019年には35.1%へと増加。対して、一世帯あたりの人数は1971年の3.5人に対し、2019年は2.29人へと減少している(データ出典:ISTAT)。「大きなクルマが要らない家庭」が増えているのである。

平均年齢も上がっている。イタリアのそれは48歳5カ月と、欧州圏内で最も高い。彼らに大きなクルマは必要ない。労働者の平均収入も2010年までは欧州平均を上回っていたが、以後は今日まで平均以下が続いている。2022年、EUの年間インフレ率は過去最高水準の9.2%に達した。2.9%だった2021年と比較して3倍以上だ(データ出典:Eurostat)。

2023年のイタリア新車登録台数の上位10車種にプレミアムブランドが皆無で、代わりにあるのがフィアット、ダチア、ランチア、トヨタ、フォルクスワーゲンといったポピュラーブランドであることからも、いかに人々が財布のひもを締めているかがわかる。500のようなシティーカーが売れる時代が到来したのである。

第3はイタリア人の自動車に対する嗜好(しこう)だ。わかりやすく言うなら「やや、おしゃれ好き」ということである。第847回に記した内容とやや重複するが、たとえ「フィアット・ヌオーヴァ500」と機構は同じでも「アウトビアンキ・ビアンキーナ」が、また現行「パンダ」と車台を共有していても先代「ランチア・イプシロン」を選ぶ人が一定数いた。そうした消費者心理を見事に受け止めたのである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

来たれ“日本版500”

「イタリア人」ということをもう少し掘り下げれば、500成功の背景には、つくり手のキャラクターもあった。先述のロベルト・ジョリート氏がかつて筆者に語ったところによると、彼が育った中部アンコーナの家には常にフィアットがあった。デザイナーを志す前、音楽院時代は「850パノラミカ」にコントラバスを積んで走り回っていた。生粋のフィアッティスタとして、イタリア人がどのようにフィアットを使ってきたかを熟知していたのである。

同時に、トレピゥーノに関しては「フィアットならではの伝統衣装、日本でいうならキモーノ(着物)を身に着けさせたかった」と筆者のインタビューに答えている。言い換えれば、イタリア人には当たり前すぎてわかりにくい、フィアットの魅力をジョリートは引き出したのである。

周囲の人物は「ジョリート氏ほどの才能があれば、少なからず他社からスカウトがあったに違いない」と話す。しかし、彼はフィアット一筋のキャリアを歩んだ。気がつけばライバル企業に移籍しているトップデザイナーが多い昨今にしては、珍しい。

ジョリート氏といえば会話するたびに印象的なのが、デザイン以上に、いかに共用部品を活用したり、工夫してコストを下げたりしたかといった話を、それも熱く語ることだ。長年しっかり腰を据え、大衆車ブランドにつきまとう問題を熟知したデザイナーがいたからこそ、ヒット作500が生まれたのである。

最後に挙げたいのが、イタリア人の人生観である。彼らは多くの高級品を創造し輸出するが、自らそれを手に入れることを人生の目標とはしない。それよりも大切なのは家族や友人、そして豊かな時間なのである。自動車もフェラーリやランボルギーニを必死になって買うよりも、身の丈に合ったものが正しいと考える。それもとがった流行商品ではなく、あまり古さが目立たないものだ。そうした思考に、500は最適なのである。

日本でも、500のように自国の人々に支持され、かつ国際的にはナショナリティーを感じさせ、長きにわたって古びない自動車デザインが生み出されてもいいはずだ。それができれば、消費者心理も動かせる。さもなければ、1930年代の世界恐慌後に米国で生み出され、1950年代アメリカ自動車産業が反復した計画的陳腐化を繰り返し続けるだけと思うのである。

(文=大矢アキオ ロレンツォ<Akio Lorenzo OYA>/写真=ステランティス、Akio Lorenzo OYA/編集=堀田剛資)

大矢 アキオ

Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。

-

第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬 2026.1.29 欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。

-

第945回:「時速286キロの香り」とは? 109回目のピッティ・イマージネ・ウオモから 2026.1.22 イタリア在住の大矢アキオが、フィレンツェで開催される紳士モード見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ」をリポート。アルファ・ロメオとの思い出を込めたという香水から、人と人とをつなぐ媒体、文化としての自動車に思いをはせた。

-

第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと― 2026.1.15 いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。

-

第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感 2026.1.8 日本では、数ある自動車メーカーのひとつといった感覚のスバルとマツダだが、実はイタリアでは、根強いファンを抱える“ひとつ上のブランド”となっていた! 現地在住の大矢アキオが、イタリアにおけるスバルとマツダのブランド力を語る。

-

第942回:「デメオ劇場」は続いていた! 前ルノーCEOの功績と近況 2025.12.25 長年にわたり欧州の自動車メーカーで辣腕(らつわん)を振るい、2025年9月に高級ブランドグループのCEOに転身したルカ・デメオ氏。読者諸氏のあいだでも親しまれていたであろう重鎮の近況を、ルノー時代の功績とともに、欧州在住の大矢アキオ氏が解説する。

-

![第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―]() NEW

NEW

第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―

2026.2.4カーデザイン曼荼羅今や世界的にマーケットの主役となっているコンパクトSUV。なかでも日本は、軽にもモデルが存在するほどの“コンパクトSUV天国”だ。ちょっと前までニッチだった存在が、これほどの地位を得た理由とは? カーデザインの識者と考えた。 -

![社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは?]() NEW

NEW

社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは?

2026.2.4デイリーコラム三菱自動車が2026年に新型クロスカントリーSUVの導入を明言した。かねてうわさになっている次期型「パジェロ」であることに疑いはないが、まだ見ぬ新型は果たしてどんなクルマになるのだろうか。状況証拠から割り出してみた。 -

![日産エクストレイル ロッククリークe-4ORCE(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

日産エクストレイル ロッククリークe-4ORCE(4WD)【試乗記】

2026.2.4試乗記「日産エクストレイル」に新たなカスタマイズモデル「ロッククリーク」が登場。専用のボディーカラーや外装パーツが与えられ、いかにもタフに使い倒せそうな雰囲気をまとっているのが特徴だ。高速道路とワインディングロードを中心に400km余りをドライブした。 -

![第55回:続・直撃「BYDラッコ」! 背が15cmも高いのに航続距離が「サクラ」&「N-ONE e:」超えってマジか?]()

第55回:続・直撃「BYDラッコ」! 背が15cmも高いのに航続距離が「サクラ」&「N-ONE e:」超えってマジか?

2026.2.3小沢コージの勢いまかせ!! リターンズ2026年の発売に向けて着々と開発が進められている「BYDラッコ」。日本の軽自動車関係者を震え上がらせている中国発の軽スーパーハイト電気自動車だが、ついに大まかな航続可能距離が判明した。「これは事件だ!」ということで小沢コージが開発関係者を再直撃! -

![クルマの進化は、ドライバーを幸せにしているか?]()

クルマの進化は、ドライバーを幸せにしているか?

2026.2.3あの多田哲哉のクルマQ&A現代のクルマは、運転支援をはじめ、さまざまな電動装備がドライバーをサポートしてくれる。こうした技術的な進化は、ドライバーを幸せにしていると言い切れるだろうか? 元トヨタのチーフエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -

![フェラーリ849テスタロッサ(4WD/8AT)【海外試乗記】]()

フェラーリ849テスタロッサ(4WD/8AT)【海外試乗記】

2026.2.3試乗記フェラーリの新型スーパースポーツ「849テスタロッサ」は、スペシャルモデル「F80」に通じるデザインをまとい、歴史的な車名が与えられている。期待高まる、その走りは? スペインで試乗した西川 淳の第一報。