第6回:1989年という特異点

日本車が世界の頂点に立ったヴィンテージイヤー

2017.09.07

自動車ヒストリー

「日産スカイラインGT-R」に「ユーノス・ロードスター」「トヨタ・セルシオ」。自動車史に名を残すこれらの名車は、いずれも1989年に誕生している。それぞれのモデルのエピソードを通し、この年がいかにして「日本車のヴィンテージイヤー」となったかを振り返る。

ハイテクで世界に衝撃を与えたGT-R

1980年、日本車は“世界一”になった。ただし、これは自動車生産台数の話である。品質や性能が評価されたからこそ世界中で売れるようになったのは確かだが、それは価格とセットになった相対的価値でしかない。ステータスの面では、メルセデス・ベンツやBMW、ジャガーといったヨーロッパの高級車に水をあけられていた。

名実ともにトップクラスに肩を並べたのは、それから9年後。1989年は、日本車にとって特別な年となった。世界をリードするクルマが、続々と登場したからである。

まずは8月、日産がスカイラインGT-Rを発売する。GT-Rといえば、1969年の「PGC10型」で初めて設定された“最速グレード”を示す特別なバッジである。久しく途絶えていたそのバッジが、16年ぶりに復活したのだ。しかも“新GT-R”には、最新のテクノロジーが備えられていた。エンジンは2.6リッター直列6気筒で、ツインターボによって280馬力の最高出力を絞り出す。当時はエンジン出力の“自主規制”が行われていたのでこの数字に抑えられたが、レース用にチューニングされたものでは、800馬力を超えることもあったという。

高出力を支えるため、シャシーもハイテクで武装されていた。「ATTESA(アテーサ)E-TS」と名付けられた電子制御トルクスプリット4WDの採用により、前後輪のトルクを0:100から50:50まで自動的に、かつ無段階に変化させることを可能としたのだ。「HICAS」と呼ばれる四輪操舵(そうだ)機構も搭載しており、高速時には安定性を高めるために後輪を同位相に向け、コーナリング時には逆位相に操舵して回頭性を高めた。車速や舵角をセンシングして前後輪の向きを電子制御し、最適な操舵を実現するシステムだ。ハイパワーと電子制御の組み合わせで高性能を実現するという最先端の手法が、世界に先駆けて試みられていたのである。

R32 GT-Rはレースでも無敵を誇り、国内選手権のJTC(全日本ツーリングカー選手権)はあまりの性能差で事実上のワンメイクレースになってしまった。このモデルは国内専用で輸出はされなかったが、ハイテクを駆使して高性能を得たGT-Rは世界中の自動車メーカーに衝撃を与えた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ライトウェイトスポーツを復活させたロードスター

続いて9月にデビューしたのがユーノス・ロードスターである。ユーノスというのは当時マツダが展開していた販売チャンネルで、海外には「マツダMX-5」の名で輸出された。車名の示すとおり、1.6リッター120馬力の4気筒エンジンを積む小型のオープン2シーターである。GT-Rのように特別なメカニズムを備えていたわけではなかった。しかし、このクルマが世界に与えた影響は測りしれない。自動車の新たな可能性を掘り起こしたからである。

1950年代から60年代にかけては、MGやトライアンフ、ロータスなど、イギリスを中心に多数のメーカーが魅力的なオープンスポーツを製造していた。日本を見ても、日産の「ダットサン・フェアレディ」やホンダの「Sシリーズ」がある。しかし、しばらくすると“ライトウェイトスポーツ”といわれるこのジャンルは壊滅状態になってしまう。

1980年代にもオープンカーは存在していたが、「メルセデス・ベンツSL」や「シボレー・コルベット コンバーチブル」などの大型高級車ばかりだった。マツダは、衰退していたジャンルに向けて、総力をあげて新車を開発したのである。

80年代には小型車のFF化が進んでいたが、マツダはわざわざ新しくコンパクトなFRのプラットフォームを作った。FF化された「ファミリア」のシャシーを流用する案もあったが、ハンドリングを重視するならばFRでなければならない。

サスペンションは前後ともにダブルウイッシュボーンを採用し、ボンネットをアルミニウム製にするなど、軽量化にもこだわった。ライトウェイトスポーツを復活させるためには、妥協は許されない。価格が170万円というリーズナブルなものだったことも驚きだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

日本車が世界のトレンドを作る

マツダの無謀な挑戦を、世界中の自動車メーカーは冷ややかに見守っていた。成功するはずがないと考えていたのである。しかし、ユーノス・ロードスターはマツダさえも予測しなかった大ヒットを記録することになった。クルマを意のままに操る喜びは、洋の東西を問わない。オープンカーの爽快さとスポーツカーの軽快なフットワークは、人々に忘れていた運転の楽しさを思い出させたのだ。

この成功を見て、ヨーロッパの自動車メーカーもコンパクトなオープンスポーツを次々に作り始める。「BMW Z3」、「ローバーMG F」、「フィアット・バルケッタ」などだ。少し上のクラスでは、「メルセデス・ベンツSLK」や「ポルシェ・ボクスター」などが登場した。日本のメーカーが、世界の自動車作りのトレンドを作ったのだ。ロードスターの累計生産台数は2000年に53万1890台に達し、「世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカー」としてギネスブックに認定された。

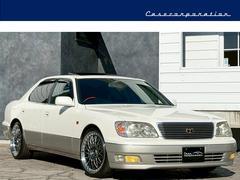

トレンドを作ったということでは、トヨタも同様に記憶されるべきだろう。10月、トヨタは大型高級サルーンのセルシオを発売した。「クラウン」を大きく上回るサイズのボディーに、4リッターのV8エンジンを搭載するモデルである。洗練されたデザインと電子制御で実現したソフトな乗り心地が高い評価を受け、この年のカー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた。アメリカでは日本に先駆け、このモデルの販売が始まっていた。ただし、名前が違う。海外では、「レクサスLS400」というモデル名で販売された。もともとは、北米中心の輸出専用車として企画されていたのである。

1980年代はアメリカのマーケットを日本車が席巻していた。ガソリン代の高騰によって燃費の悪いアメリカ車が敬遠され、小型で品質のいい日本車がシェアを伸ばしたのだ。トヨタは「カローラ」と「クレシーダ」(日本名「マークII」)で攻勢をかけ、ピックアップトラックの「ハイラックス」も投入。優れた大衆車とトラックを製造するメーカーとして人気を集めた。しかし、トヨタは戦略の練り直しを迫られる。急激な円高が進行して利益率が下がり、格安な韓国車が市場の底辺を侵食し始めていた。トヨタはターゲットの上級移行を模索していく。

レクサスが変えた高級車の定義

アメリカの高級車市場は、すでにヨーロッパ勢に押さえられていた。そもそもトヨタは輸出すべき高級サルーンを持っていない。クラウンは国内専用車として開発されたモデルで、アメリカ市場は考慮されていない。まったく新しいプレステージカーを開発する必要があった。メカニズム、デザインともに経験のない分野である。1983年頃から検討が始まり、1986年に開発計画が正式に決定された。「トヨタの50年に及ぶ自動車製造上の経験を生かし、究極的な高級車を製造する」と高らかに宣言したのである。

モデルの開発は進んだが、もうひとつ解決しなくてはならない問題があった。大衆車のイメージの強い「TOYOTA」ブランドは、高級車の販売チャンネルとしてはふさわしくない。メルセデス・ベンツやBMWに対抗しうる新たなブランドを構築する必要があった。全米から第1期として100のディーラーが選定され、レクサスのモデルを販売することになった。

LS400はアメリカのヤッピー(「young urban professionals」の略、都会で暮らす若手のビジネスマン)たちに熱狂的に迎えられた。時速160マイルでも安心して走ることができ、燃費性能も優れている。何よりも、比類のない静粛性は驚異的だった。J.D.パワー社の新車購入ユーザーの品質評価では、いきなりメルセデス・ベンツをしのいでトップとなった。広告キャンペーンでは“完璧への飽くなき追求”という言葉が使われていたが、それが事実であると認められたのである。レクサスは“世界の高級車の定義を変えた”とまで評されることになった。

1980年代は、日本車が世界に目を向け、先達(せんだつ)たちに追いつこうと努力して飛躍的に性能を伸ばした時代である。世の中はバブル景気で潤い、日本中が活気にあふれていた。その勢いが結実したのが1989年であり、“日本車のヴィンテージイヤー”と呼ばれる特異点となった。日本車は、ついに世界から追いかけられる存在になったのである。

(文=webCG/イラスト=日野浦 剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![レクサスRZ550e“Fスポーツ”(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

レクサスRZ550e“Fスポーツ”(4WD)【試乗記】

2026.1.31試乗記レクサスの電気自動車「RZ」が大型アップデートを敢行。特に今回連れ出した「RZ550e“Fスポーツ”」は「ステアバイワイヤ」と「インタラクティブマニュアルドライブ」の2大新機軸を採用し、性能とともに個性も強化している。ワインディングロードでの印象を報告する。 -

![「スズキGSX-8T/GSX-8TT」発表会の会場から]() NEW

NEW

「スズキGSX-8T/GSX-8TT」発表会の会場から

2026.1.30画像・写真スズキが新型モーターサイクル「GSX-8T/GSX-8TT」をいよいよ日本で発売。イタリアのデザインセンターが手がけた新型のネオクラシックモデルは、スズキに新しい風を吹き込むか? タイムレスなデザインと高次元の走りを標榜する一台を、写真で紹介する。 -

![あの多田哲哉の自動車放談――トヨタ・クラウン エステートRS編]() NEW

NEW

あの多田哲哉の自動車放談――トヨタ・クラウン エステートRS編

2026.1.30webCG Movies「クラウン」らしからぬデザインや4車種展開などで話題になった、新世代のトヨタ・クラウン。そのうちの一台「クラウン エステート」に試乗した、元トヨタの車両開発者、多田哲哉さんの感想は? -

![待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?]()

待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?

2026.1.30デイリーコラムいよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。 -

![第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬]()

第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬

2026.1.29マッキナ あらモーダ!欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -

![第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』]()

第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』

2026.1.29読んでますカー、観てますカー「アルピーヌA290」で追っ手のハンターから逃げ延びろ! スティーブン・キングが50年前に予見した未来は、まさに現在の状況そのもの。分断とフェイクが支配する現実を鋭くえぐった最新型デスゲーム映画。