第87回:アルミボディーへの挑戦

レースでの勝利から乗用車の性能向上へ

2020.11.04

自動車ヒストリー

自動車の動力性能や燃費性能に直結する“軽さ”。過去にさまざまな工夫が凝らされてきたが、特にボディーの軽量化に寄与したのがアルミニウムの採用だった。アルミボディーの登場に至る歴史を、新素材へ注目が集まる契機となったレースでの逸話とともに紹介する。

航空機の技術を取り入れたジャガー

2002年に登場した「ジャガーXJ」は衝撃的だった。7代目となり、長らくつくり続けられていたボディーデザインが一新されたことも理由のひとつだが、それだけではない。ホイールベースが165mm延長され、ボディーの外寸がひとまわり以上大きくなったにもかかわらず、重量が増加しなかったことが驚きだったのだ。自動車の安全性や快適性が向上するのは歓迎すべきだが、それにともない、どんどん重量も増加。特に高級車は高い静粛性と豪華な内装を必要とするため、ヘビー級のボディーが当たり前になっていた。

ジャガーXJが使ったマジックは、アルミニウム合金ボディーの採用である。それまでにもアルミボディーのクルマは存在していた。1990年に登場した「ホンダNSX」は、オールアルミモノコックボディーのスーパースポーツである。「アウディA8」は、1994年のデビュー時からASFと呼ばれるアルミ製スペースフレームを採用した。

ジャガーXJが新しかったのは、航空機技術を取り入れたことだ。リベット接着という方法である。溶接ではどうしても熱膨張によるひずみが生じてしまう。リベットならば、その心配はない。

加えて、エポキシ系の接着剤も用いられている。これによって強度が増し、高い工作精度が得られた。スチールと同じようにアルミ板材を扱うことが可能になったのである。モノコックのアルミボディーを量産する技術が確立され、生産が容易になった。ジャガーによれば、ボディーの重量は40%ほど軽減されたという。しかも剛性は60%アップしたというから、いいことずくめだった。

クラッシュしたマシンをアルミで修復

ボディーの軽量化は、自動車にとって常に重要なテーマだった。重量は、「走る・止まる・曲がる」という基本性能に関わってくる。ボディーが軽くなるということは、力学的には慣性質量が減少するということだ。質量が減れば物質は動かしやすくなるわけで、加速性能と制動性能はともに向上する。軽くなればコーナリング時のボディーにかかる遠心力も減ることになり、ハイスピードでコーナーを抜けることができる。クルマのスポーツ性能を上げるためには、軽量化が欠かせない。

エコロジーの観点からも、軽量化は重要度を増してきた。軽くなることで加速に要するパワーは少なくて済むようになるのだから、良好な燃費が得られる。ブレーキの負担も軽減される。無駄な重量がかからなければ耐久性も高まるだろう。このように、軽量化はさまざまな面で自動車の性能向上に寄与する。

最初に、クルマの軽量化が特に大きな意味を持ったのは、運動性能が試されるレースだった。コンマ1秒を争う世界では、わずかでも重量を減らすことが勝負を分けるのだ。

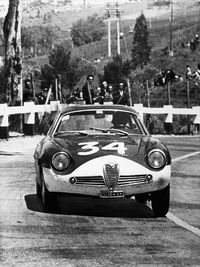

1956年のミッレミリアに「アルファ・ロメオ・ジュリエッタ スプリント ヴェローチェ」で出場したプリオーロは、クラッシュしてクルマを大破させてしまう。このとき、彼が修理を任せたのがザガートだった。戦前からアルファ・ロメオに関わっていて、「6C1750グランスポルト」や「8C2300」などを手がけたカロッツェリアだ。航空機から発想した、軽量で空力的なボディー設計を得意としていた。彼らはクルマを元通りに修復するのではなく、より軽量な新しいボディーをつくり上げた。これが「SVZ(スプリント ヴェローチェ ザガート)」と呼ばれるモデルである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

レースで勝つためさらなる軽量化を追求

SVZはもともとのボディーに比べてはるかに軽く仕上がっており、戦闘力がアップしていた。レースに出場すると圧倒的な速さを見せ、優勝を重ねていく。軽量ボディーは評判となり、ザガートには注文が押し寄せた。ただ、アルミ板材をたたいて仕上げる手作業なので、製作には時間がかかる。すべて合わせても、つくられたのは17台といわれている。

アルファ・ロメオ社内でも、SVZは注目を集めていた。軽量化によって得られた性能を、市販車にも取り入れたいと考えたのだ。1959年のトリノショーには、アルファ・ロメオのブースにアルミボディーをまとったプロトタイプが展示された。「ジュリエッタ スプリント ザガート(SZ)」である。SVZに似ているが、ホイールベースが短くなり、グラスエリアが広げられている。1.3リッター4気筒エンジンは、100馬力までパワーが高められていた。

晴れてアルファ・ロメオのカタログに載せられたSZは、1960年から本格的に製造が始まり、数々のレースで好成績を収める。車両重量はノーマルモデルより100kg以上軽い785kgだった。軽量化がレースでの勝利に直結したのだ。人気が高まり、1961年までに210台が製造された。そしてさらなる軽量化が試みられ、「SZ2」が登場する。空力を考えてボディー後端を切り落とした“コーダトロンカ”と呼ばれるボディー形状を持ち、770kgまで軽量化されていた。

より軽さを追求した新素材も登場

SZと並行してザガートが開発を進めていたのが、「TZ」だ。Tubolare Zagato(チュボラーレ ザガート)の略で、ザガート製の鋼管スペースフレームという意味を持つ。SZが公道での使用が考慮されていたのに対し、TZは純粋なレースカーとして設計された。鋼管スペースフレームとアルミボディーの組み合わせは、660kgという車両重量に結実。これ以上の軽量化は困難だと思われたが、1965年に「TZ2」が登場する。ボディーはアルミよりもさらに軽いFRP(繊維強化プラスチック)製となっていた。

アルミボディーの採用による軽量化が自動車の性能向上に貢献したのは明らかである。それでも乗用車全体に広がらなかったのは、デメリットもあるからだ。スチールに比べると高価であり、工作も簡単ではない。SZやTZは、基本的に手づくりなのだ。壊れた時の修復にも技術を要した。

アウディでは1984年にアルミボディーを試作していたが、A8の登場までに10年を要している。試作品はスチールボディーに比べて53%もの軽量化を実現していたものの、車内での騒音がひどくて使い物にならなかったという。さまざまなネガを消していくのに、長い時間が費やされたのだ。

現在でも、アルミボディーの自動車は多くはない。価格と製造工程の複雑さを考えれば、高級車やスポーツカーにしか使えないのだ。それでも、高張力鋼板を使用するなど、軽量化への努力は大衆車でも行われている。非金属の素材の研究も進んでおり、日産は2020年9月に高価な炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の量産化技術を発表して、2024~2025年登場の新型車に採用すると宣言した。

自動車にとって間違いなく軽さは正義なのであり、新たな素材とテクノロジーが探求されているのだ。

(文=webCG/イラスト=日野浦剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -

![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気

2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -

![ルノー・グランカングー クルール]()

ルノー・グランカングー クルール

2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -

![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する

2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。 -

![ホンダ・プレリュード(前編)]()

ホンダ・プレリュード(前編)

2026.1.15あの多田哲哉の自動車放談トヨタでさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さんが今回試乗するのは、24年ぶりに復活した「ホンダ・プレリュード」。話題のスペシャルティーカーを、クルマづくりのプロの視点で熱く語る。