モーターサイクルショー「EICMA 2024」の会場から

2024.11.19 画像・写真2024年11月7日から10日の4日間、イタリア・ミラノで「EICMA(ミラノモーターサイクルショー)2024」が開催された。

2024年はEICMAが初開催された1914年から数えて110周年のアニバーサリーイヤーであり、開催前から気合が入っていた。昨今はリアルなモーターショー&モーターサイクルショーから来場者……どころか完成車メーカーまでもが離れ、その存在価値が薄らいでいることから、世界最大規模のモーターサイクルショーとして価値を取り戻したいという意図もあったのだろう。

開催前の発表では、パビリオンの数は10を数え、45の国と地域から2100以上のブランドが参集し、会場の総面積は33万m2を超える……等々、さまざまな面で過去最高を記録していることをアピール。また会期終了後には、プレスデーを含む6日間の来場者数が60万人を超えたと発表。こちらは過去最高とはいかなかったが、2023年の来場者数を4万人も超え、パンデミック以前の規模に戻ったと言っていいだろう。

このショーの名称であるEICMAとは「Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori」の頭文字をとったもので、それを日本語に訳すと「自転車とバイク、それらアクセサリーの国際博覧会」である。筆者が初めてEICMAを取材したのは2003年。当時は、現在のRho Fiera(ロー・フィエラ)よりもミラノ中心地に近いFiera Milano City(フィエラ・ミラノ・シティー)の旧エキシビションセンターで開催されていて、それは名前のとおり、バイクと自転車の巨大な展示会であった。しかし展示会場を変えた2005年から、現在と同じバイクのみの国際博覧会へと変化した。

それと時期を合わせるように、欧州におけるモーターサイクルショーの勢力図は大きく変わった。それまでは、偶数年の10月にドイツ・ケルンで開催される「INTERMOT(インターモト)」と、奇数年の11月に開催されるEICMAが双璧をなすかたちだったが、EICMAは2006年より毎年開催に変更。規模を拡大するとともに、ショーパッケージをアジア圏にも広げるなどの積極的な運営戦略によって、影響力と地位を高めていったのだ(結局はそのアジア拡大戦略は失敗に終わったが……)。

しかしパンデミックによって、その勢いに急ブレーキがかかる。ショーの中止や人々の行動様式の変化に加え、二輪を含めたあらゆる業界で、デジタルコミュニケーションを中心とした新しいプロモーションの手法が広がっていったからだ。それによってEICMAはしばらく勢いをなくしていたが、今回の成功で、パンデミック前の勢いを取り戻したことが証明された。

それでは、EICMA 2024の注目トピックスを紹介していこう。

(文と写真=河野正士)

-

1/32ホンダは2024年11月5日に開催されたプレスカンファレンスで、2025年モデルのラインナップとともに電動二輪車の「EVファンコンセプト」を発表した。ホンダ初のスポーツタイプの電動二輪車を示唆するモデルで、市販モデルは2025年に投入される予定だ。ホンダでは、四輪車でもEVの開発・市場投入を前のめりに進めており、そのノウハウも取り入れながら同車を開発。欧州で普及している“Type-2”の普通充電に加え、“CCS2”の急速充電にも対応する予定で、国によって異なる充電方式や販売方法にも順次適応していくとのことだった。

-

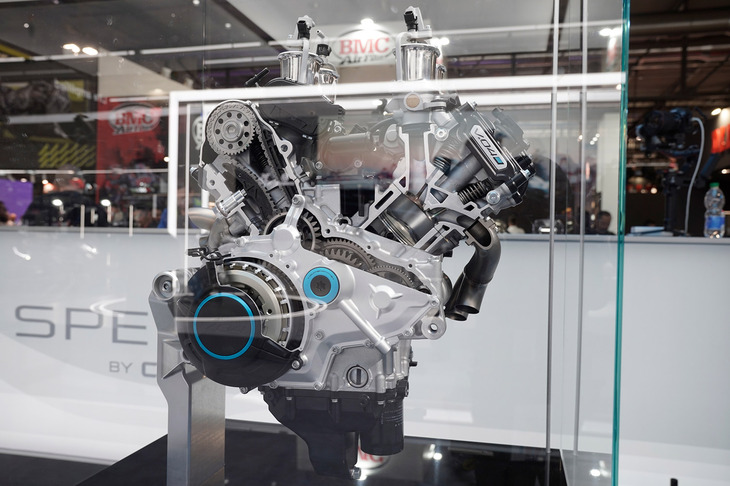

2/32同時に発表された、新開発のエンジン「V3 e-コンプレッサー」。日本語のプレスリリースを見ると、電動過給機を搭載した挟角75°の水冷V型3気筒エンジンと紹介されている。またリリース内では、「電動過給機の採用は二輪では世界初で、インタークーラーを必要としない設計になっている」とも解説されている。このエンジンはホンダの「Funモデル」への搭載を予定していて、量産に向け引き続き開発を行うとのこと。現場でもリリースでもこれ以上の情報は公開されていないが、一般的な電動過給機のメリットとしては、エンジン回転数や排気流量に依存することなくタービンを回転させられることから、あらゆるエンジンの回転域で好適な過給を得ることができ、またそれによる高パワー/大トルクに加えて、燃費性能の向上も期待できる。またその過給機のメリットを生かせば、より小さな排気量で効率的に高い出力を得ることもできる。これらに加え、「電子制御化された過給機はエンジンから独立して配置できるようになり、車体構成の自由度も高まる」とホンダの関係者は話してくれた。

-

3/32日本で人気のヘリテージモデル「GB350 S」が欧州でも発売される。日本のように排気量で免許が区切られるのではなく、年齢や免許取得からの年数によって乗車できる車両の出力上限が変わる欧州では、各完成車メーカーが出力を抑えた「A2ライセンス」仕様の車両を用意し、ビギナーや若年層ライダーを囲い込んでいる。したがって、日本でのように400cc以下という排気量のメリットは出しづらいが、クラシカルなスタイルとエンジンを搭載したGB350 Sは、個性的なモデルとしてメディア/来場者から非常にポジティブな反応を得ていた。かつて「ヤマハSR500」が、このA2仕様にぴたりとはまり、欧州で好セールスを記録。その後の欧州カスタムカルチャーを育み、近年のネオクラシックブームの種火となった。GB350 Sもその可能性を秘めている……かもしれない。

-

4/32ヤマハ発動機はメディア向けのプレスカンファレンスは行わず、2024年10月ごろからウェブ上で発表してきた2025年モデルを中心に、車両展示を行った。注目はアドベンチャーバイク「トレーサー9 GT+」の2025年モデルだ。2024年8月にヤマハが発表した、クラッチ/ペダル操作が不要な新電子制御トランスミッション「Y-AMT」を新たに採用。またすでに採用しているミリ波レーダーによる車体前方の検知機能に加え、車体後方にもレーダーを搭載して後方検知機能を追加した。さらに、先行車/対向車検知用のカメラを装備し、周囲の状況に合わせてヘッドライトの点灯・消灯および照射範囲の調整を自動で行う「マトリクスLEDヘッドライト」も採用。スポーツクルーザーとしての魅力を高めている。

-

5/322024年10月10日に発表された新型スポーツモデル「YZF-R9」。来季からスーパースポーツ世界選手権を走る本格的なスポーツモデルで、「MT-09」や「トレーサー9」「XSR900」と同じ排気量888ccの水冷4ストローク並列3気筒エンジン「CP3」を、軽量な新型アルミフレームに搭載。YZFシリーズに貫かれる、スポーティーなスタイリングも継承している。スーパースポーツ世界選手権は、4気筒600cc以下、3気筒675cc以下、2気筒750cc以下の4ストロークエンジンを搭載した、公道用バイクをベースにした車両で争われるレースだ。しかし近年は、ベースとなるバイクの生産中止が続き、主催者から特別に許可を得たレギュレーション外の排気量のモデルも、出力抑制などが施されて選手権に参加している。YZF-R9も、その“例外”のマシンとしてレースに参加することとなる。日本での発売は2025年春以降の予定。

-

ホンダ の中古車webCG中古車検索

-

6/32スズキは2000年代にラインナップしていた400ccのオフロードモデル「DR-Z400」を復活させ、名前も新たに「DR-Z4S」としてデビューさせた。エンジンはDR-Z400のものをベースにしながらも、シリンダーヘッドやピストン、クランクケースまわりを一新。新しい排出ガス規制「ユーロ5+」をクリアしたこのエンジンを、新設計のスチール製フレームに搭載している。オフロードを得意とする欧州の二輪車メーカーから、エンデューロレースへの参戦を前提としたオフロードモデルがラインナップされる例は数多くあるが、レースに起源を持たないオフロードモデルの新型がラインナップされるのは珍しい。欧州メディアの反応も非常にポジティブだった。メーカーの資料などではキーカラーのイエローの車体が多く登場するが、会場には、グレーの外装をまとったモデルも展示されていた。

-

7/32「スズキDR-Z4S」とフレームやエンジンなどのプラットフォームを共有しながら、前後に17インチホイールを装着してモタード仕様に仕上げたのが「DR-Z4SM」だ。通常は前:21インチ、後ろ: 17インチといったホイールを装着するオフロードバイクに、ロードスポーツバイクと同じ前後17インチのホイールおよびハイグリップタイヤを装着し、スポーツバイクに仕立てたのがモタードの起源だ。欧州では絶大な人気があり、各地でレースも行われている。キーカラーはブルーだが、シンプルなホワイトの外装にブルーのホイールリムを装着したこのカラーも、実にスズキらしい。

-

8/32毎年盛大にプレスカンファレンスを行い、多くの報道陣を集めるカワサキだが、今年はプレスカンファレンスはなし。プレスデーは落ち着いた雰囲気だった。そのカワサキブースの片隅に置かれていたのが、このボックス。脇には「Life’s a Rally. Ride it KLE EST.1991」と書かれて、前方からはオフロードバイクらしき車両のフロントまわりが突き出ていて、そこからのぞけば2気筒エンジンらしきエキゾーストパイプもチラ見えしている。1991年といえば、「GPZ500」系の並列2気筒エンジンを搭載したアドベンチャーモデル「カワサキKLE500」が発売された年だ。日本では「KLE400」として販売されていた。カワサキはこれについてなんの情報も出していないが、現状から想像するに、新型「エリミネーター500」(日本では「エリミネーター400」)系の2気筒エンジンを搭載したアドベンチャーモデルを開発中であり、その発表が近いのではないだろうか。続報を待ちたい。

-

9/32カワサキブースと背中合わせに陣取っていたのは、カワサキの兄弟ブランドとなったビモータ。そのブースでは、2023年のEICMAで発表したハブステアシステムを採用したアドベンチャーモデル「テージH2 TERA」の市販バージョンを発表。同時に、2025年シーズンからカワサキに代わってスーパーバイク世界選手権を戦うビモータチームのファクトリーマシンのレプリカともいえる、「KB998 リミニ」も発表した。エンジンは「カワサキZX-10R」のものだが、トレリス構造のメインチューブとアルミ削り出しピボットプレートを採用したフレームはオリジナル。自動可変式のウイングも搭載されており、速度やコーナーに合わせて、より効率的にダウンフォースを得る設計になっている。

-

10/32BMWモトラッドは「コンセプトF450GS」を発表。ティザー画像や匂わせ情報もなく、いきなり発表された新型アドベンチャーモデルには、とても驚かされた。アンベールされた車両は前後サスペンションがピンと伸び、アドベンチャーモデルというよりエンデューロレーサーやラリーマシンが持つスプリンターのオーラをまとっていた。エンジンは排気量450ccの水冷並列2気筒。トレリス構造のパイプフレームが採用されている。BMWの小排気量モデル「G310」シリーズは、インドのTVSと共同開発し、TVSが製造を担当。また「F」シリーズの2気筒エンジンは、中国のロンシンが製造を行っている。発表された450はFシリーズであることから、ロンシンとの関係のなかで誕生したモデルかと想像したが、BMW関係者からは「エンジン開発はBMW内部で行い、今後の市販化に関してはTVSと話を進めている」と聞いた。新情報にも期待したい。

-

11/32久しぶりにEICMAに戻ってきたBMWモトラッドは、コンセプトモデルのほか、EICMAに合わせてウェブ上で発表を続けてきた2025年モデルをブースに展示。この新型「S1000R」もそのなかの一台。プラットフォームを共有するスーパースポーツ「S1000RR」とスタイリングイメージを合わせ、シンメトリーな2眼ヘッドライトを新たに採用した。

-

12/32トライアンフは、クラシカルな筆記体のロゴマークが描かれた特別限定モデル「アイコンエディション」を発表。写真の「ボンネビルT100」のほか、「ボンネビルT120」「スクランブラー900/1200X/1200XE」「ボンネビル ボバー」「ボンネビル スピードマスター」の各モデルに設定している。

-

13/32トライアンフはスポーツツーリングモデルの新型車「タイガースポーツ800」も出展。新開発の798cc並列3気筒エンジンを搭載している。トライアンフでは、“タイガー”の名前は伝統的にオフロードモデルやアドベンチャーモデルに採用されており、現行ラインナップでもオフロード走行を強く意識したタイガーシリーズが存在している。いっぽう、このタイガースポーツは、アップライトなポジションとモダンな外装&テクノロジーを採用しながら、走行フィールドをオンロードに限定したスポーツツアラーに属する。先に排気量660ccの並列3気筒エンジンを搭載した「タイガースポーツ660」も発表しており、新たなファミリーが形成されたことになる。

-

14/32ドゥカティもEICMAに戻ってきた。正確には2022年からEICMAに復帰し、プレスカンファレンスを行っていたが、その中身は内向きで、イタリアメディアを対象にしたイタリア語での解説が中心だった。しかし2024年は英語でのプレスカンファレンスに変わり、再び世界に向けて新型車を発表。その一台が「パニガーレV2」だ。新設計の890cc V型2気筒エンジンは、デスモドロミックではなくスプリングによるバルブ駆動方式を採用。同時に可変バルブタイミング機構も搭載した。しかもそのエンジンは、ドゥカティV2史上最小&最軽量。車両全体の重量も前モデルから17kgも軽量化されているという。プレスカンファレンス後に「パニガーレV2」との撮影に応じたドゥカティCEOのクラウディオ・ドメニカリ氏も、この自信に満ちた表情。

-

15/32その「パニガーレV2」とプラットフォームを共有する新型車が「ストリートファイターV2」だ。こちらも前モデルから17kgのダイエットに成功し、歴代最軽量の車重を実現。モデル名の“ストリートファイター”は、スーパースポーツをベースにネイキッドスタイルに仕立て上げた、欧州で人気のカテゴリー名でもある。

-

16/32ロイヤルエンフィールドは、EICMAのプレスデー前日にミラノ市内のイベントホールで、電動バイク「Flying Flea(フライングフリー)」を発表した。フライングフリーとは、もとは第2次世界大戦中に空挺(くうてい)部隊用に開発された小型車両のことで、部隊とともにパラシュートで投下するため、鉄製ケージの中に車体が収められていた。このモデルでは、空から舞い降りることができるほどに軽量で機動力に富んでいるというコンセプトを、電動バイクで体現。モダンな車体デザインであるにもかかわらずフロントにガーダーフォークを採用するなど、いたるところにクラシカルなディテールが採用されている。市販予定車であり、ロイヤルエンフィールドは早い段階での市場投入を目指している。

-

17/32「ロイヤルエンフィールド・クラシック650」も発表された。既出のクルーザーモデル「スーパーメテオ650」や、カスタムスタイルのスポーツクルーザー「ショットガン650」とエンジンおよびフレームを共有。そのプラットフォームをベースに、小排気量の「350」シリーズで人気を博す「350クラシック」とイメージを同じくする、クラシカルなデザインが取り入れられている。このプラットフォームは、「実はこのクラシック650のために開発されたのではないか?」と思うほどマッチングがよく、完成度も高かった。

-

18/32さらにロイヤルエンフィールドは、新型スクランブラー「ベア650」も発表した。この車両は、2018年にデビューして現行2気筒カテゴリーを構築した2機種「コンチネンタルGT650」「INT650」からエンジン&フレームを踏襲しており、そこに倒立フロントフォークを採用。それに合わせてフレームを強化するとともに、電子制御システムやTFTディスプレイを搭載するなど、モダンな装備が取り入れられている。

-

19/32KTMグループも久しぶりにEICMAに戻ってきた。2023年まではイタリアローカルによるブース運営でその規模も小さかったが、今回は本社が出展を仕切り、グループ傘下の4ブランドを束ねた、巨大なブースを展開した。2025年モデルの発表はEICMA前にオンラインで済ませ、会場ではその実車を展示するというおなじみの手法だ。この「1390スーパーアドベンチャーS EVO」は、従来型より排気量を拡大するとともに、電子制御トランスミッションを採用。また先にボッシュが日本で発表したレーダーセンサーを使った、最先端のARAS(先進運転支援システム)も搭載している。

-

20/32ハスクバーナはEICMA前に発表した新型車「ヴィットピレン801」を出展。先に発売されたスクランブラースタイルの「スヴァルトピレン801」とプラットフォームを共有しており、前後にロードスポーツタイヤを装着し、よりロード寄りのサスペンションセッティングを施すなどして“ロードスター”に仕立てられている。ハンドルはバータイプで、やや幅広で低い位置に配置されているとはいえ、前モデルのセパレートハンドルから比べるとライダーの前傾姿勢は穏やかになっている。

-

21/32「MVアグスタ・エンデューロ ベローチェ」は、931cc並列3気筒の逆回転エンジンを搭載したアドベンチャーモデルだ。人によっては「MVアグスタでアドベンチャー?」と思われるだろうが、同ブランドの血統にはカジバがおり、そのカジバはかつてダカールラリーでの優勝経験もある。2023年のEICMAで発表された「エンデューロ ベローチェ」をベースにした限定モデル「オリオリエディション」は、その優勝ライダーのシグネチャーモデルだ。

-

22/32アプリリアはスポーツネイキッドモデル「トゥオーノ457」を発表した。これは2024年モデルとしてラインナップに加わった、2気筒エンジンを搭載するスーパースポーツモデル「RS457」のネイキッドバージョン。アプリリアは排気量656ccの2気筒モデル「RS660」で世界的に好セールスを続けており、それはRSのネイキッド版であるトゥオーノファミリーも同様だ。いっぽう小排気量の457シリーズは、初心者も含めより幅広いライダー層を狙ったモデルで、このトゥオーノ457も戦略的に重要な役割を担っている。

-

23/32モト・グッツィの「V7」シリーズに「V7スポーツ」が加わった。エンジンやフレームはこれまでのモデルから継承しながら、倒立フォークや電子制御スロットル、複数のライディングモード、フロントダブルディスクブレーキなど、モダンな技術・装備を採用。パフォーマンスと快適性、安全性を向上させている。

-

24/32ピアッジオの大型ホイールスクーターは、イタリアでは定番中の定番機種だ。石畳があったりして路面状況が悪いイタリアでは、より走行安定性が高い、前後ホイール径の大きなスクーターが人気なのだ。その代表作が「リバティ125」(写真は「125S」)。軽量スリム、それでいてパワフル。なにより重要なのは、このモデルさんのようにピンヒール&スカートで乗車する女性ライダーも多いことから、足をそろえて乗車できるフラットフロアであることだ。

-

25/32ここ数年、勢いがある中国勢のCFモト。KTMグループに属し、KTMの中国販売を担うとともに、KTMの中国工場を運営している。またKTMグループとジョイントベンチャーを立ち上げ、共同でエンジン開発も行っている。この「675SR-R」は、2023年のEICMAでコンセプトが発表された並列3気筒エンジンを搭載した、市販予定のスポーツモデルだ。スーパースポーツ世界選手権出場を狙っているといううわさもある。また個人的な予想というか想像では、KTMグループは2023年にMVアグスタを傘下に収めていることから、この3気筒エンジンをMVアグスタに供給することも考えられる。すでに「KTM 790デューク」やハスクバーナの「801」シリーズがCFモト製のエンジンを使用していることを考えると、あり得ない話ではない。

-

26/32そのCFモトが発表した、排気量1000ccの90°V型4気筒のコンセプトエンジン。最高出力212PS(156kW)/1万4500rpm、最大トルク11N・m/1万2500rpm、乾燥重量61.5kgで逆回転クランクを採用しているという。CFモトとヤマハは2023年に合弁事業の方向性を協議し、協力関係を強化すると発表していることから、一部メディアは次期MotoGPマシンやヤマハ製スーパースポーツに搭載されるのではないかとウワサしている。しかし、両社はいかなる領域で協業していくかを発表しておらず、またその後の進展報告がないことから、個人的にはその実現性は低いと考える。想像をふくらませると、すでに設計が古くなったKTMの大型V型2気筒エンジン「LC8」の後釜としてKTMの大型アドベンチャーモデル&ツーリングモデルに、さらにはスーパースポーツモデルに搭載される可能性もあるのではないか。開発のアウトソーシングを進めているKTMファミリーの現状を考えると……想像はさらにふくらむ。

-

27/32サスペンションブランドのSHOWAが単独で参加していたときを含め、2024年は日立アステモがEICMAに参加して10周年の記念イヤー。その日立アステモが発表したのは、2025年シーズンから一部レースで使用される新しいロゴと、それを記念する「機能強調デザイン」のコンセプトモデルだ。サスペンションのSHOWAとブレーキのNISSINの両ブランドが、お互いの機能を理解し、フロントフォークアクスルとブレーキキャリパーを一体化形状で設計。それによってバネ下重量を200g軽量化するとともに、フロントフォークを放熱部品として積極的に活用し、キャリパーの平均温度を5%低下させるという。

-

28/32停車を検知して自動的に車高を下げる電子制御サスペンションシステム「SHOWA EERAハイトフレックス」。「EICMA 2024」の会場で発表されたものは、「ハーレーダビッドソン・パンアメリカ1250」に装着されている第1世代からさらに進化しており、前後サスペンションに内蔵したオイルポンプによって高頻度および高速での動作を実現。ブースではそのシステムを手動で操作して、素早い動作を体感できる展示を行っていた。

-

29/32オイルブランドであるエルフのブースに展示されていた耐久レーサー「ELFe」。1981年のボルドール24時間耐久レースでデビューし、1983年まで世界耐久選手権を戦った。F1マシンなどを手がけていたフランス人デザイナーのアンドレ・デ・コルタンツが設計。パワーユニットにはホンダから提供された、耐久レース仕様のファクトリーエンジン「RSC1000」が採用された。

-

30/32ブーツブランド、SIDIのブースに展示されていたライディングブーツ「NUCLEUS WP HIGH」。アウトドアブーツのようなテイストにたがわず防水仕様で、衝撃の強さによって分子の結束が変化する新素材「D3O」のプロテクターを、各所に内蔵している。

-

31/32EICMAの開催110周年を記念した記念展示。古いポスターや、EICMAで発表され、世界の二輪市場に影響を与えた車両が数多く展示されていた。

-

32/32会期を通して60万人の来場者を集めた「EICMA 2024」。その勢いは、パンデミック前の段階まで回復したと言っていいだろう。